この記事は2025年2月6日に作成しました。

2025年10月から開始となる就労選択支援について、すでに報酬単価や原則的な支給決定期間は開示されています。

しかしまだ始動していない障害福祉サービスとなるため、不明な部分もあるのが現状です。

そのため事業者の中では就労選択支援の指定を取るかどうかという点で迷っている事業者もいるかもしれません。

筆者は就労継続支援B型施設を運営していますが、利用者の就職者数などはクリアしているため指定を取るために情報を集めています。

今回の記事では2025年1月30日に開示された資料を基に、最新の情報をまとめたいと思います。

障害者の方や就労支援員の方も、自分が関わるかもしれない事業かもしれないため、ぜひご覧いただけたらと思います。

今回の資料について

今回の記事でまとめる資料については、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が1月30日に開示した「就労選択支援について」を引用します。

筆者は以前にも就労選択支援についての情報をまとめたことがあり、以下をご参照ください。

今回の記事では、以前まとめた記事から新たに開示された部分を中心にピックアップしてまとめたいと思います。

ぜひ前回の記事も一読いただけたら幸いです。

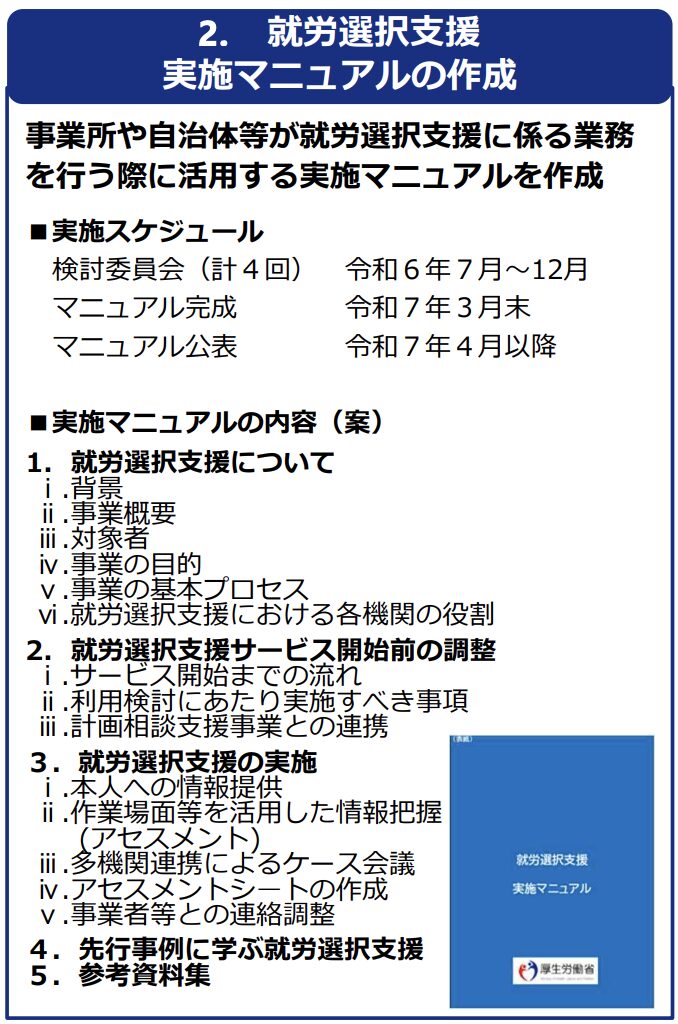

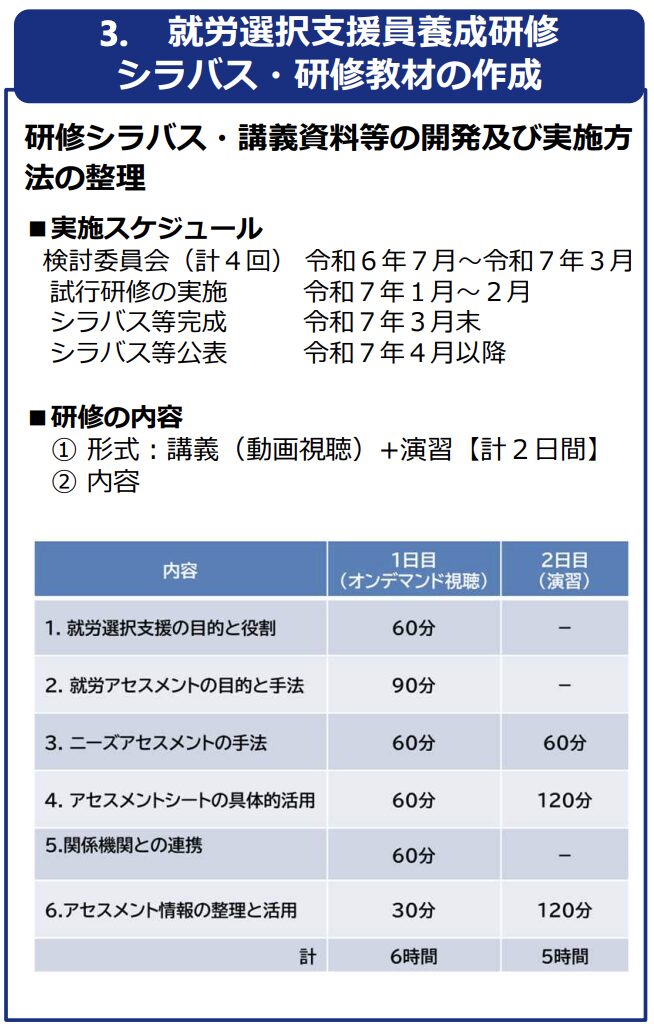

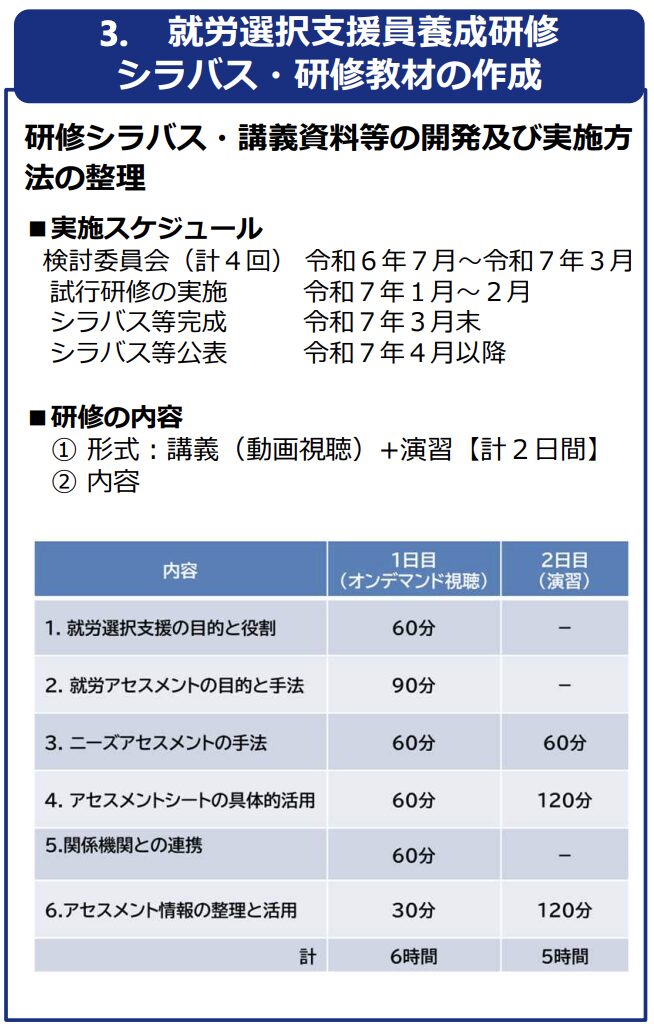

ポイント1 就労選択支援のマニュアル開示時期のスケジュール決定

就労選択支援の概要についてなどは以前から開示されていましたが、詳細については不明でした。

今回の資料では就労選択支援について、マニュアルの完成から開示までのスケジュールについて判明しました。

障害福祉サービスは厚生労働省より指定を受けて実施する事業のため、運営の根拠となる資料が開示されるのは大きいですね。

開示されたスケジュールは以下になります。

令和6年7月から12月

令和7年3月末

令和7年4月以降

もちろんスケジュールがずれ込む可能性はありますが、上記スケジュール感だと2025年10月の施行までは余裕が持てそうです。

就労選択支援を行う上での説明書になるはずなので、開示されたら就労選択支援事業を行う事業者は熟読が必要ですね。

ポイント2 就労選択支援員の研修について

就労選択支援事業は個別支援計画の作成は不要のため、サービス管理責任者の配置が必要ありません。

しかし新たに「就労選択支援員」という人員配置が必要になります。

この就労選択支援員については養成研修を持って配置資格を得るという前情報でしたが、研修内容については開示されていませんでした。

今回の資料では養成研修内容について、以前よりも詳しく開示されています。

就労選択支援養成研修については、1日目の動画視聴と2日目の演習とで修了とするようです。

今回開示された資料で、以下の養成研修についての詳細が出されています。

令和7年度の就労選択支援養成研修については、研修の質を担保する観点から、国において実施する。

具体的には、令和7年6月頃から、定員80人規模の研修を年に10回程度実施予定。

具体的な実施時期や申込方法等は令和7年4月以降、順次、案内予定。

このように明記されました。

ちなみに定員80人規模の研修を年に10回程度の実施とは、養成研修2日目の演習における人数のようですね。

就労選択支援養成研修の受講要件については以下のように明記されています。

- 基礎的研修を修了していること

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」 - 障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上

※直接処遇職員として、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターにおいて支援を行った実績

上記受講要件に加え、令和9年度末までは基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能としてます。

同等以上の研修とは以下の研修を指します。

◯ 就業支援基礎研修

◯ 職場適応援助者養成研修

◯ サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修(就労支援コース)

前述した基礎的研修等についての紹介は、前回の記事でもリンク先を貼ってありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

ポイント3 就労選択支援での留意点

就労選択支援での留意点は、筆者が見落としているだけで以前からまとめられていたかもしれませんが、紹介させていただきます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が1月31日に開示した「就労選択支援について」では簡易にまとめると以下のように明記されています。

- 就労選択支援では1日単位のサービス支援内容を記録し、※事業内容を満たしていない事項がある場合は報酬算定の対象にならない

- 就労選択支援では直接支援を行った時に報酬算定の対象となる

※利用者の出席しない担当者会議や企業訪問等は報酬算定の対象とならない - ※事業内容のうち、アセスメントは必ず対面での実施を基本とする。しかし以下の場合はオンライン支援でも差し支えない。

◯ 多機関連携によるケース会議

◯ 利用者等へのアセスメント結果の提供

◯ 事業者等との連絡調整 - 1月あたりの利用日数は原則として各月の日数から8を控除した日数

留意点としては上記のようにまとめられています。

ちなみに就労選択支援における事業内容とは以下のように定められています。

- 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等整理(アセスメント)

- アセスメント結果の作成に当たって、利用者及び関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催

- アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供

- 利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整

アセスメントの実施を基本とし、その後の話し合いや伝達、関係機関との連携というのが事業内容といった感じでしょうか。

事業内容が明示されたため、就労選択支援として行うべき内容が具体的になったのは非常に参考になりますね。

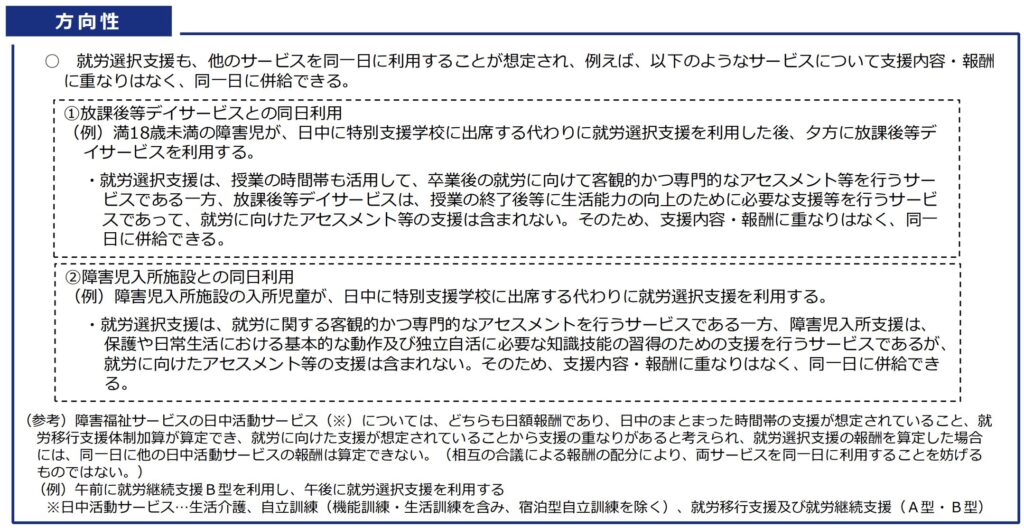

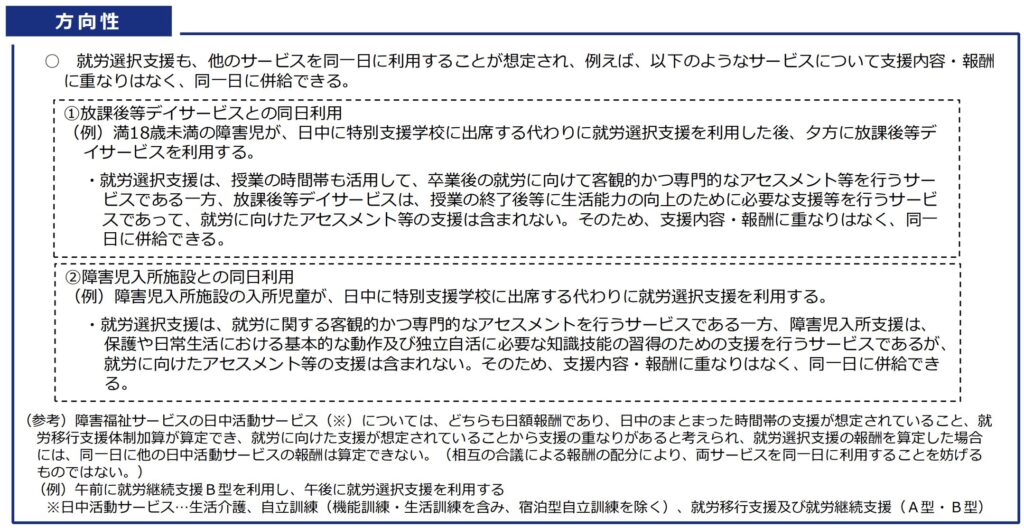

ポイント4 サービスの重複について

就労選択支援を利用するにあたり、別サービスとの併用についても明記されています。

それが以下のようになっております。

簡易的にまとめると、日中活動サービスである以下との併用は認められません。

- 生活介護

- 自立訓練(機能訓練、生活訓練を含み宿泊自立訓練を除く)

- 就労移行支援

- 就労継続支援(A型およびB型)

一方、放課後デイサービスや障害児入所施設と同日の利用は認められています。

◯ 放課後デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行うサービスであって、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。

◯ 障害児入所支援は、

保護や日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行うサービスであるが、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。

他サービスと併用できるかはサービス事業者としては大きな論点ですね。

就労選択支援は就労に向けたアセスメントを行うサービスであるため、同日に同様の就労に向けたサービスの併用ができないと覚えておきましょう。

まとめ

今回は2025年1月末に開示された就労選択支援の内容について、過去にまとめた記事の内容からさらにわかった点についてまとめました。

就労選択支援事業はもう今年から始まります。

そして就労選択支援員の研修を受けるところから始めようとなると、もう2ヶ月もしないうちにまた新しい情報が出るはずです。

過去にまとめた記事でも書きましたが、就労選択支援はただアセスメントを取るだけでなく、地域資源について深く知っておくことが重要となります。

そのため準備する時間はもう本当に少ないです。

筆者の就労継続支援B型施設でもハローワークなどとの連携を取ることなど、今からできる準備は進めています。

しっかりと準備を進め、一定以上の質を確保できるようにすることはサービス提供事業者として必要なため焦っている部分もあります。

ぜひこの記事をご覧になっている同業者の方も、地域資源についてなど準備できることから順次進めていきましょう。

就労選択支援のために準備できる期間は思ってるより少ないです。