この記事は2025年1月18日に作成しました。

この記事を作成している2025年は、「2025年問題」として10年以上前から不安視されていた年です。

日本国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となり、日本の各業界に様々な社会問題が起こるとされていました。

そもそも、この20◯◯年問題は日本の将来人口を推計し、どのような問題が起こるかを象徴するワードです。

そこで今回は2040年問題について概要をまとめつつ、就労支援業界にとってはどのような問題が起こるかを考察したいと思います。

今後の将来について何が起こるかを知ることはできません。

しかし今後、確実に起こる大きな流れを知っておくことで、大きな流れを見越した対応ができる可能性もあります。

ぜひこの記事をご覧になっていただき、これからのことを一緒に考えてもらえたらと思います。

2040年問題とは何か

そもそも2040年問題とは、日本の人口構造がどのような状態になり、どんな問題が起こるとされているのでしょうか?

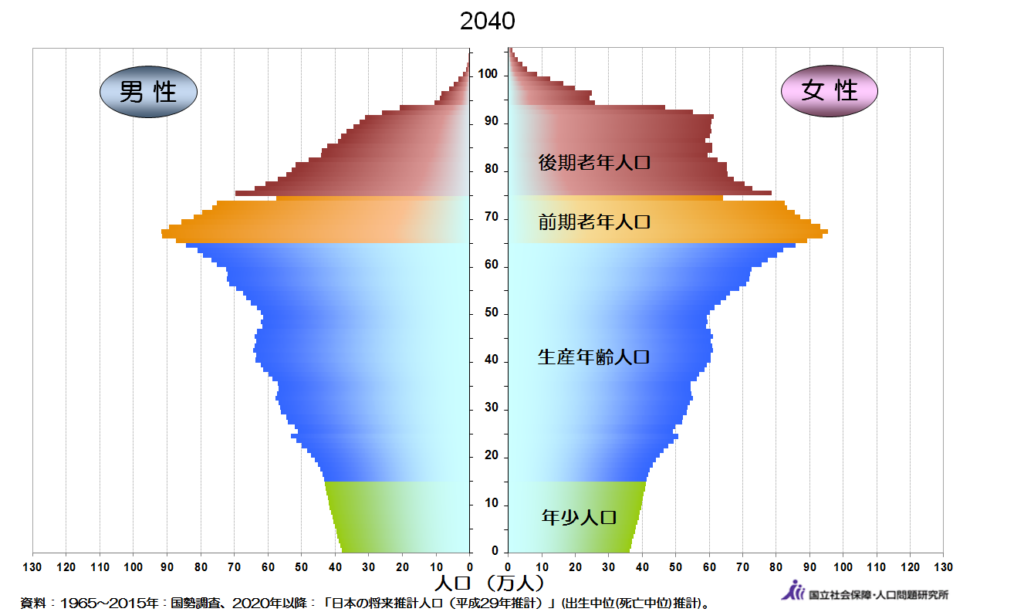

2040年の人口構造をピラミッド化した画像が以下になります。

この画像の元となる数字として、以下のようなことが推察されています。

【2040年の日本人の人口構造の特徴】

◯日本人の2.9人に1人が65歳以上

◯日本人の5.1人に1人が75歳以上

◯生産年齢1.6人に対して高齢者は1人の割合

簡単にまとめましたが、少子高齢化が待ったなし…というか完全に突入しているような状態になりますね。

これに伴い、2040年問題は以下のような社会問題が発生するとされています。

◯労働人口の減少

◯高齢者ケアの需要増加

◯地方消滅リスク

◯社会保障制度の持続性

人口構造を見ていると、起こるであろう問題として納得はできますよね。

2025年は高齢者増加の過渡期とされる2025年問題、2040年は高齢者人数がピークを迎える2040年問題とも言われます。

現在でもずっと言われている少子高齢者の勢いは止まらず、高齢者が増え続け、現役世帯の負担が増える。

そのピークが2040年問題で、それに伴う各種社会問題への対策が求められるというわけです。

就労支援業界における2025年問題

では就労支援業界における2025年問題についてはどのような問題が出ているでしょうか?

前述したように、2025年は高齢者増加の過渡期とされる年です。

筆者は就労継続支援B型施設を運営していますが、特に労働人口の低下と高齢化いう点は特に感じています。

先日、このようなポストをしました。

就労支援をしている事業主の人と話し、これからはスタッフをいかに定着してもらい居てもらえるかが重要と話していました。

就労支援は運営していくためには、利用者何人に対してスタッフが1人というような人員要件があります。

全業種的に、現在はDXによる作業効率化を図るDX推進助成金、人手不足をIT化で乗り切るようなIT導入補助金などがあり、人手不足をIT等で対応しようとしています。

しかし人員要件があり、障害者と向き合っていくことが必要な就労支援については、今後もスタッフ数がある程度施設には必要になると思います。

そう考えると、以前に紹介した記事のように就労支援員としての需要は今後も伸びることでしょう。

そして高齢化という点については特に具体的な事例はないんですが、筆者は求人募集をすると高齢化を感じます。

ここ数年の話ですが、3年ほど前は募集すると20代が多く、最近では50代が多い印象です。

もちろん50代の方でも、会ってみて既存スタッフとうまくコミュニケーションが取れたりするなら雇用させてもらいます。

それでも体力的な点や新しい環境で新しい業務を覚えるというのは大変な面もあります。

しかし就労支援では人員要件を達成していないと運営ができない。

そう考えると、やはり今後も就労支援員の需要は高いし、人員を確保するために給与や福利厚生もより充実する可能性が高いです。

就労支援業界における2040年問題への考察

前述した通り、2040年は2025年の高齢者人口増加の過渡期から、より高齢者人口が高くなるピーク期となります。

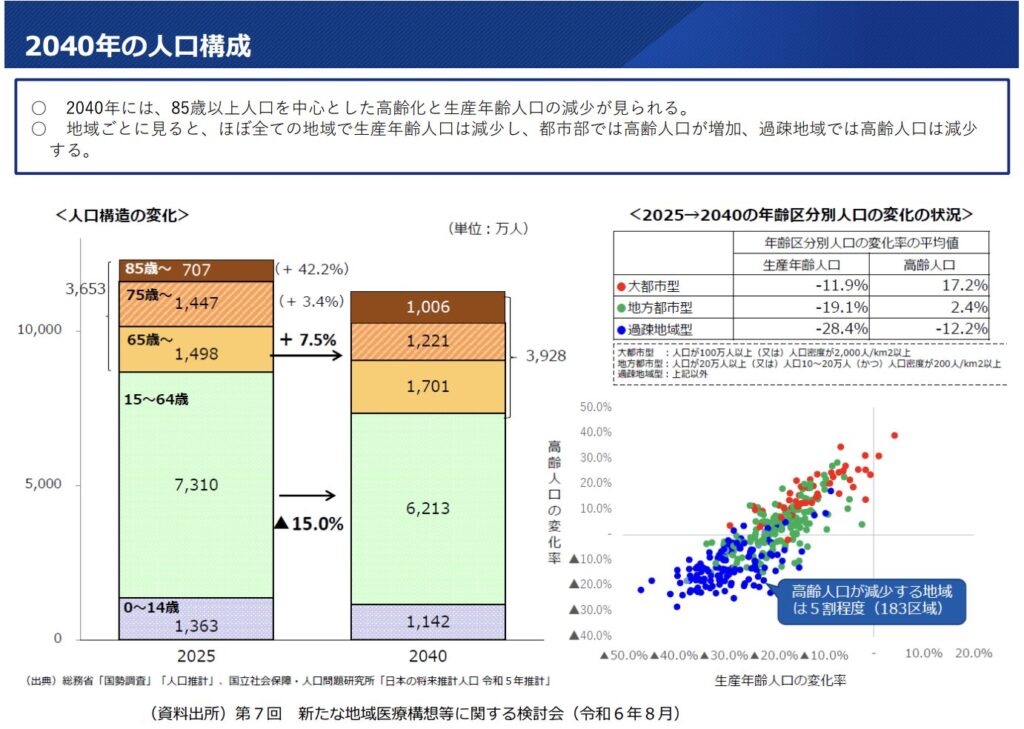

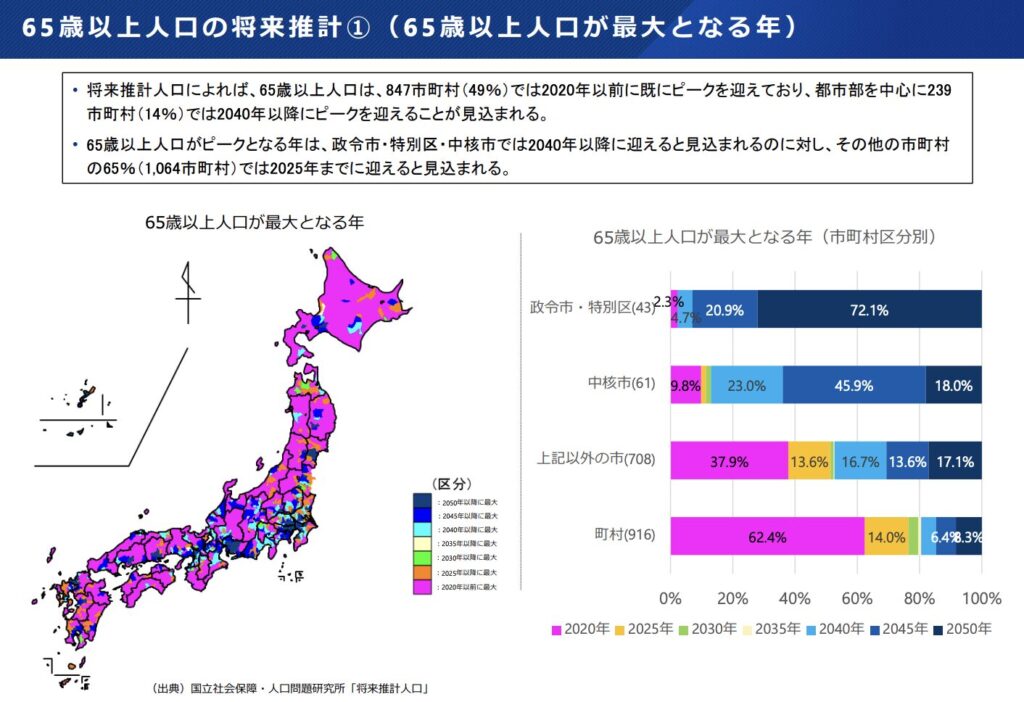

2025年1月に開催された「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について に、より具体的な問題がまとめられています。

総人口自体が減ることもそうですが、生産年齢人口は約7300万人から約6200万人と15%低下しています。

さらに人口20万人以上の都市である中核都市は、2040年には約半数の50%近くが65歳以上となることが推測されています。

実際に2025年になって、すでに前述したような就労支援業界における労働者人口の減少や高齢化について感じました。

しかし2040年になるまでは…というか、これからはさらに就労支援員への成り手というのは少なくなり、より高齢化していく可能性があります。

現状は就労支援員は給与水準が低いなど、やりがいのある仕事ではあるもののしっかりとその対価に見合った仕事ではないかもしれません。

しかし今後の就労支援員の待遇は成り手不足もそうですが、制度的にも改善される可能性が高いと筆者は思っています。

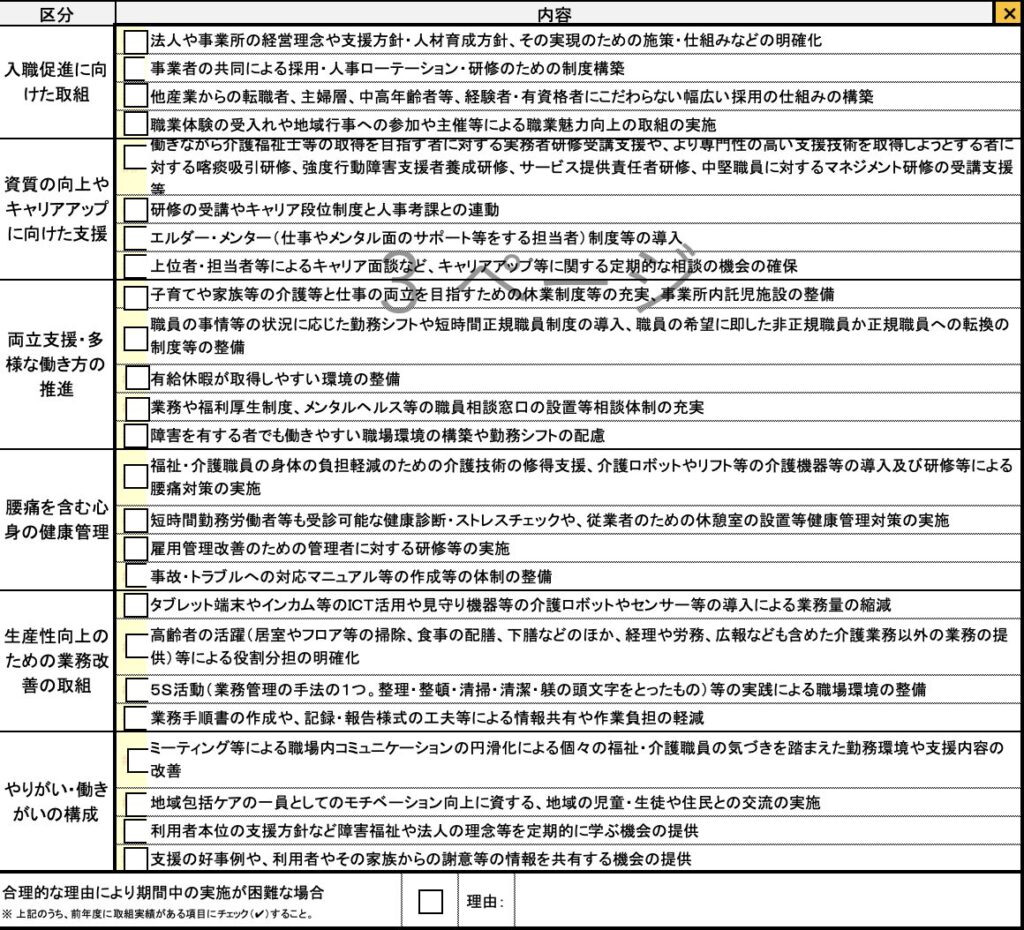

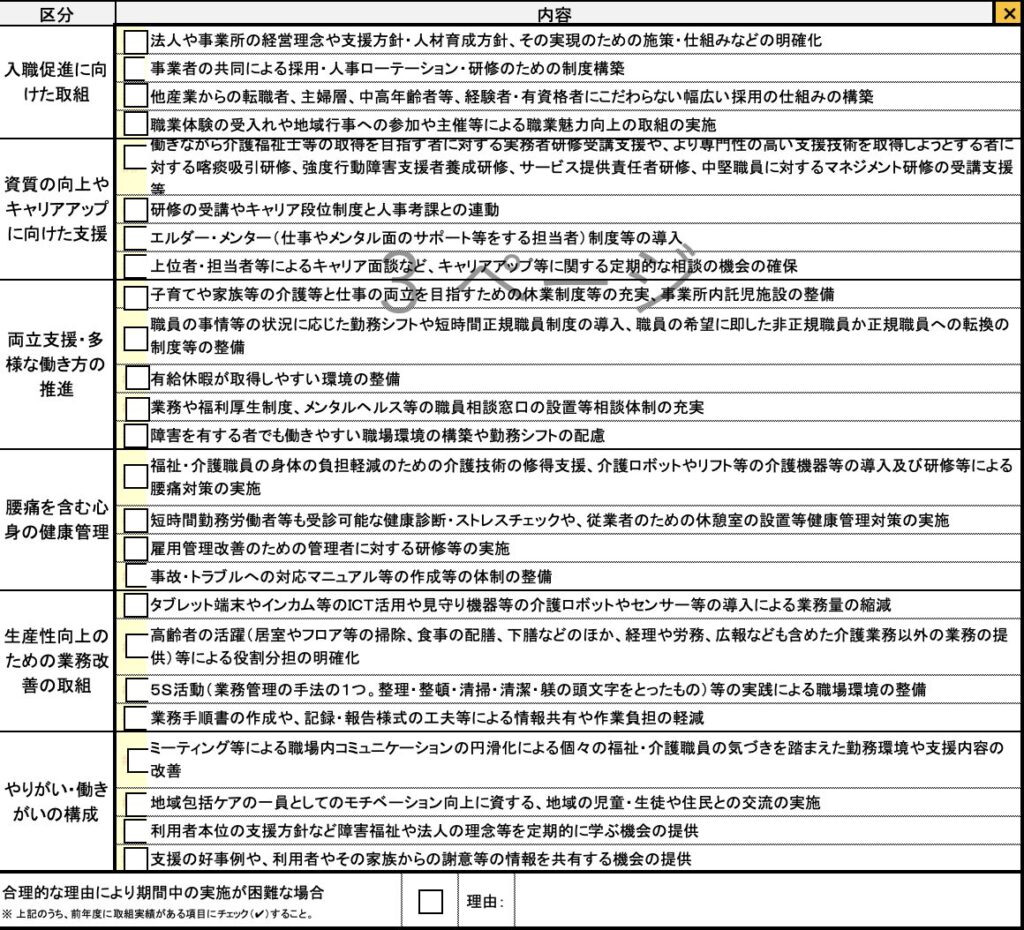

以下は就労支援施設が獲得する処遇改善加算の実績報告書を抜粋したものになります。

従業員の『処遇』を改善するために出される加算のため、色々な要件はありますが以下の内容のいくつかを満たしている必要があります。

処遇改善加算を取得するためには、左側の大項目6つのうち3つ、さらに選んだ3つの項目のうち右側を最低1つを満たす必要があります。

いくつか右側の小項目を抜粋すると…

◯他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

◯研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

◯有給休暇が取得しやすい環境の整備

◯短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

◯業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

◯ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

上記のようなものがあります。

ちなみに処遇改善加算は2024年度の改正により、より就労支援員への月給の改善があるため以下を参考にしてください。

つまり処遇改善するための取り組みを、制度として行政が定めているんですね。

行政としては以下のように考えているのではないかと筆者は考察します。

ということを筆者は考察しています。

労働人口の減少や高齢化は絶対に避けられないため、行政が制度的に将来の就労支援員の成り手を増やす土台を作る段階が今だと思います。

でもなぜ行政は就労支援に対して力を入れる必要があるのでしょうか?

以前、厚生労働省の就労支援に携わる方の公演を筆者が聞いた際に、このような話がありました。

障害者の就労支援により、障害者の方は「障害年金などを受ける側」から、働くことで納税し「税金を納める側」になります。

そうすることで日本の労働者が増え、日本の社会制度を支える担い手の1人となってもらえるのです。

細かいニュアンスは違うかもしれませんが、税金によって支援を受ける側から納税によって支援する側に回ってほしい。

そうすることで日本の真の労働人口が増え、日本が将来的に必ず起こる問題に対処していくことができるということです。

この話を聞き、筆者は目の前の障害者の方をより良い方向に向いてもらうだけでなく、将来の日本にとっても重要な仕事が就労支援という仕事だと感じました。

2040年問題はほぼ必ず起こります。

でもこれから起こる問題に対して、今から理解して自分がどのように立ち回っていくかを考えることは経営者としても就労支援員としても大事だと思います。

まとめ

今回は今後起こる2040年問題について、2025年問題の現状とともに考察していきました。

人口構造の推移についてなど、今後ほぼ必ず生じる現象に付随する問題は今からでも調べればわかります。

もしこの人口構造の推移が破綻するとすれば、例えば中国で過去に行われた一人っ子政策などの人口に対する直接的な介入があった場合や、戦争などが考えられます。

そのような問題は今から、いつどんな状況で起こるかを知ることは不可能です。

そのため今後生じる可能性の高い流れについて知り、今から個人として何ができるかを考えてみると良いかと思います。

おそらく、これらの流れを知らないまま現状の就労支援員の待遇を考慮しない施設は潰れる可能性が高いです。

なぜなら、すでに就労支援施設が潰れる原因として人員不足が挙げられているからです。

筆者としては、自分の運営する施設のスタッフの給与面や働きやすさについて、すでに着手しています。

それでもまだ今後は一層の改善が必要になると思っています。

ぜひ皆様も就労支援員として希望を持って働いていっていただけたら嬉しく思います。

2040年問題は就労支援員にとって、より色々な選択肢が増える機会かもしれない