この記事は2025年2月3日に作成しました。

家賃は月々払うお金の中でも一番高いという方もいるかと思います。

しかし住む場所を無くしてしまうと単純に生きにくいだけでなく、公的な制度を申請しようとしても身元を証明するのが困難となります。

そんな住む場所を失わないための制度が住宅確保給付金なのですが、障害者の方は受け取ることができるものなのでしょうか?

この記事では障害者の方が住宅確保給付金を受け取ることができるか考察し、受け取ることができない場合の対策を書いています。

特に、仕事を退職して2年経過していない方はぜひご覧いただけたらと思います。

住宅確保給付金の概要

住宅確保給付金は厚生労働省が取り扱う給付金であり、以下のように概要が書かれています。

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

— 厚生労働省 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html より引用

(※)生活保護制度の住宅扶助額

上記を簡単にまとめると、主に離職等後に2年以内の人で収入が大きく減少している人で、一定要件を満たした人が家賃の3ヶ月の補助を受けられるという感じですね。

住宅確保給付金は最大9ヶ月受けられることから、月5万円だとしたら45万円程度の給付金を受け取れることとなります。

受け取ると言っても、住宅確保給付金は管理会社や大家に振り込まれるのが主なようですが、どちらにしろ非常に大きな金額ですね。

この住宅確保給付金はどのくらいの金額が支給されるかは自治体によりますが、以下は2025年2月現在の参考例になります。

| 世帯員数に対する支給上限額(月額) | |||

| 1人 | 2人 | 3人 | |

| 東京都特別区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |

| 横浜市 | 52,000円 | 62,000円 | 68,000円 |

| 大阪市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |

| 名古屋市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 |

上限金額なので、支給金額は家賃は世帯収入などによって上下しますが、上記のように自治体によっても結構違いますよね。

さらに住宅確保給付金は生活に家賃を支払うことに困っている人たち全員がもらえる給付金というわけではありません。

この次に支給要件をまとめますが、その要件が障害者の方々が対象になるかを考察してみましょう。

障害者は住宅確保給付金を受け取ることができるか

では住宅確保給付金にはどのような要件があるかを見ていきましょう。

厚生労働省のホームページでは要件や支給額についてまとめられています。

その中で、対象者の要件についてわかりやすく抜粋します。

- 主たる生計者が離職・廃業後2年以内か、もしくは給与等が離職・廃業と同程度まで減少している

- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税均等割の金額の1/12に家賃を合計した金額を超えていない

- 世帯の預貯金合計額が市町村の定める貯金額を超えていない

- 求職活動要件を満たしていること

市町村ごとの、市町村民税均等割の金額や預貯金については、お住まいの役所に聞くのが一番ですね。

収入という面では、2年以内に退職している人というのは比較的に幅広く対応してくれていると思います。

しかし障害者の方が住宅確保給付金の要件を満たすのが難しいのは「求職活動要件を満たしている」という部分だと筆者は思います。

求職活動要件を満たす例は、以下のようなものになります。

◯ 公共職業安定所等への求職申込み

◯ 自立相談支援機関での相談(月4回以上)

◯ ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)

◯ 企業等への応募(週1回以上)

◯ 相談の上に立ったプランに沿った活動(家計相談等への参加など)

上記のような求職活動要件があります。

前提として、住宅確保給付金が支給される人はすぐに求職活動ができる、もしくは行なっている人と考えていいでしょう。

そのため就労支援等の障害福祉サービスを利用している障害者の方は住宅確保給付金の対象外となる可能性が高いです。

もちろん、ご自身が対象となるかどうかは自治体の判断するところなので、一度お住まいの役所に相談に行くこともオススメします。

住宅確保給付金が受け取れない際の対策

では障害者の方が使える、住むところを確保するためのサービス等はどんなものがあるでしょうか。

残念ながら一般的な賃貸物件に住んでいる障害者の方に対する補助金や給付金は見つけられませんでした。

自治体によっては障害者手帳を持っている人に対して家賃の一部補助などがあるかもしれませんが、全国的な制度はないようです。

では筆者が考える障害者の方が住居を確保するためのサービスを3つまとめたいと思います。

生活保護

生活保護は聞いたことはもちろんあると思いますが、あまり良くない印象を持っている人が多いかもしれません。

しかし筆者はもしも自分が働けなるほどの障害を負ったとしたら、間違いなく利用する制度です。

生活保護については別の記事で詳しくまとめたいと思いますが、以下のような扶助(経済的な援助)があります。

- 住宅扶助

- 医療扶助

- 生活扶助

- 介護扶助

- 生業扶助

- 出産扶助

- 教育扶助

- 葬祭扶助

上記のような援助を生活保護では受けることができます。

もちろん生活保護を受給するためには自身の収入の申告などはありますが、それでも生活を送る上で一時的に利用するのは推奨します。

あえて「一時的に」と前述したのは、ずっと利用するのは筆者としてはオススメするのが難しいからですが…

グループホームの利用

障害者の方が利用するグループホームとは、高齢者の方々が利用するものとは異なる障害者福祉サービスの一つです。

障害者の方の、ということなので対象者は以下になります。

◯ 身体障害者

◯ 精神障害者

◯ 知的障害者

◯ 発達障害者

◯ 難病の方

グループホームに入居するには障害者手帳の取得が必要になりますが、入居のハードルは低いようです。

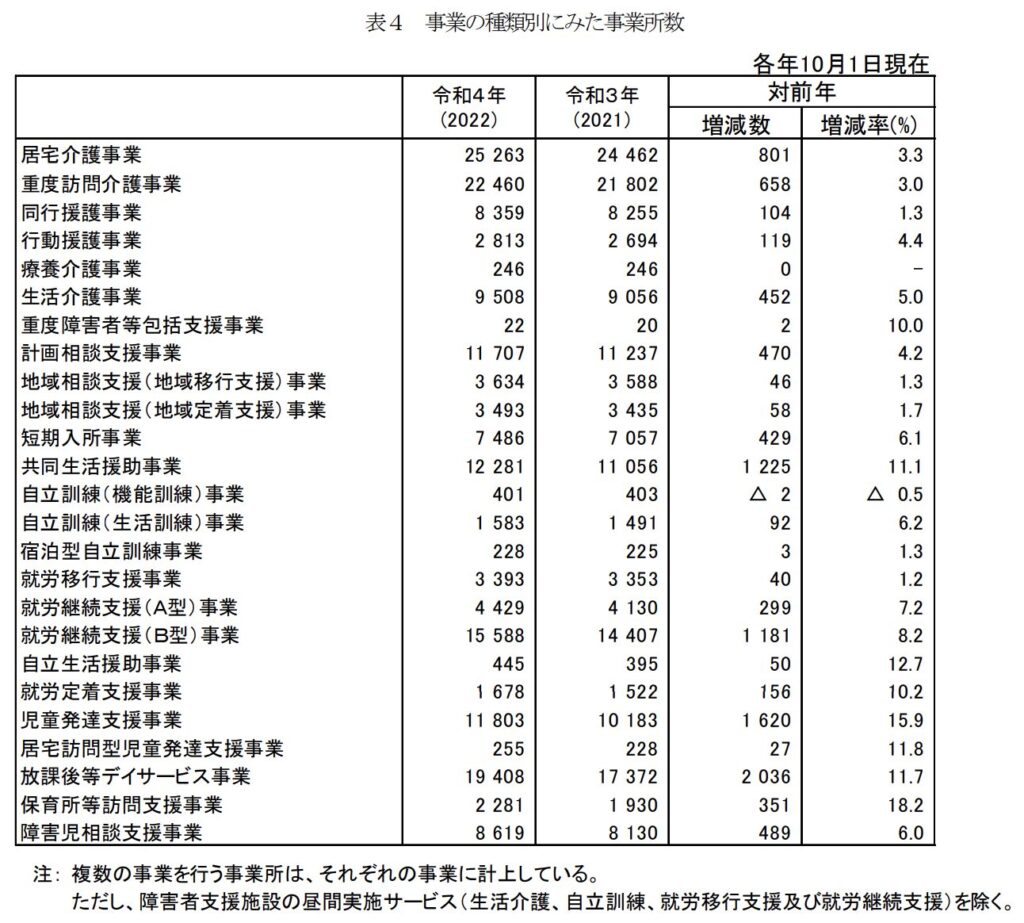

また障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況では、全国にあるグループホームの数が出ています。

障害者のグループホームは「共同生活援助事業」と言いますが、令和3年から4年にかけて全国で1000件以上増えています。

筆者は就労継続支援B型施設を運営していますが、筆者の施設にもグループホームのチラシが本当によく投函されています。

そのため受け入れ施設は非常に多くあるのが2025年月現在の実情だと思います。

住宅確保給付金の取得は難しいかもしれませんが、ぜひ住居を確保するためにグループホームの利用も検討しましょう。

自立生活援助の利用

自立生活援助も障害福祉サービスの1つになりますが、家賃などの給付金が出るようなサービスではありません。

このサービスは、「障害者の一人暮らしを支援する」サービスになります。

給付金が出るようなサービスではないため、障害者雇用などの一定の収入がある人や障害者年金を受給しながら収入もある人が受けるようなイメージですかね。

このサービスは、精神疾患による入院していた人が一人暮らしになる際や、グループホームに入居していた人が一人暮らしをする際に受けることが多いようです。

他にも家族の援助があるけど、一人暮らしで生活するには不安があるような方が利用します。

そのため経済的な援助ではないものの、一人暮らしで生活するための全般の支援が受けられます。

具体的には以下のような支援が受けられます。

◯ 一人暮らしをしていて体調変化はないか、通院できているかなどの確認

◯ 生活に必要な支払い(公共料金など)ができているかの確認

◯ 食事、家事などの生活に必要なことができているかの確認

◯ 生活上、全般的に困っていることはないかなどの確認

イメージ的に、障害年金等や家族の援助がある人が一人暮らしをしながら就労支援を利用するなど、一人暮らしで生活するための実践的挑戦という感じですね。

生活保護やグループホームの利用よりは、1つ段階的には上がるような感じですかね。

まとめ

今回は障害者の方々が住宅確保給付金を利用できるか、もし利用できない場合にはどのような対策があるかについてまとめました。

家賃は生活費の中でも非常に大きな支出の一つとなります。

しかしその大きな支出を援助する制度は、基本的には多くありません。

日本では公的な制度を使うために身元確認を行いますが、本人確認だけでなく居住地はどこなのかも重要視されます。

逆に言えば、居住地が定まっていない人は公的なサービスを受けることが難しくなります。

そのためグループホームや生活保護を利用して居住地をまずは確定させることで、自分が受けるサービスの幅を広げて、次の選択肢を広げられると筆者は考えています。

この記事を見た方が、まずは住宅確保給付金が自分は利用できるかを確認し、もし受けられそうならお住まいの役所でお話しを聞いてください。

もし難しいのであれば障害者支援課等に相談して、グループホームの利用ができないかなどを聞いてみましょう。

まずは自分の安心できる「居場所」を作り、そこから次のステップに進んでいきましょう。

使える制度をフルに使って、まずは「居場所」を確保しましょう。