この記事は2025年2月13日に作成しました。

障害者の子供がいる方はずっと頭の片隅に「私がいなくなったら家族は…」といったような漠然とした不安はあるのではないでしょうか。

でもなかなか相談できる人もおらず、日々の忙しい生活ばかりが過ぎていっているかもしれません。

この記事では成年後見人について、どのような制度かどのくらいお金がかかるのか、どんな手続きが必要かなどを紹介します。

今後のことは誰にもわかりません。

明日自分に何か起こるかもしれない、10年後も元気でいることも十分あり得る。

もしもの時に備えて、残された家族に対する漠然とした不安を少しでも解消したいという方はぜひご覧いただけたらと思います。

成年後見人制度とは

成年後見人制度という言葉自体は聞いたことがある人が多いかもしれません。

そもそも成年後見人には2種類に大別されます。

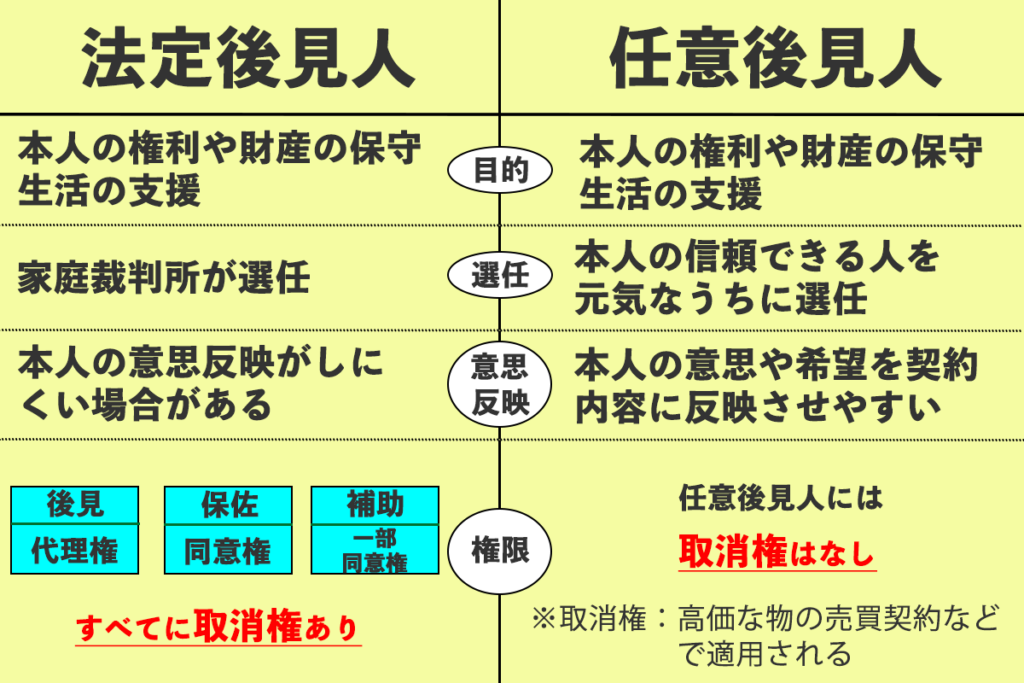

成年後見人制度の後見人は上記のように、法定後見人と任意後見人に分かれます。

どちらも対象者の生活の支援や権利・財産の保守を目的とします。

しかし選任方法が、法定後見人と任意後見人とで大きく分かれ、そのどちらかによって権限が異なります。

- 法定後見人 : 家庭裁判所が後見人を選任し、親族が法定後見人になることはほぼない

高額な売買契約や不当な契約を取り消す取消権を持つ - 任意後見人 : 対象の判断能力が正常であるうちに自ら信頼できる人を選任

対象本人が選任するため、相続権や資産運用についても一部決定権あり

法定後見人と任意貢献人とで、権限が大きく違うことがわかりますね。

一番大きいのは、取消権の有無だとも考えられます。

法定後見人はさらに3つの種類に分かれ「後見」、「保佐」、「補助」に分かれます。

しかしこの3つの種類ともに取消権を有していますが、任意後見人については取消権がありません。

ちなみに法定後見人の3つの種類については、以下のような違いがあります。

| 権限 | 基準例 | |

| 後見 | 取消権 ・ 代理権 | 常に正常な判断が困難 |

| 保佐 | 取消権 ・ 同意権 | 判断力が著しく不十分 |

| 補助 | 取消権 ・ 一部の同意見 | 判断力が不十分 |

「後見」がもっとも生活上の判断が難しく、「補助」が生活上で一部判断の不適切さがあるといったような感じでしょうか。

法定後見人と任意後見人のどちらも、目的は一緒ですが権限が違うというのを把握しておきたいですね。

成年後見人制度を利用する時にかかる費用

成年後見人制度は公的制度ですが、無料で使える制度ではありません。

大きく、初期費用と月々のランニングコストがかかります。

それぞれについて、どのくらいかかるかをみていきましょう。

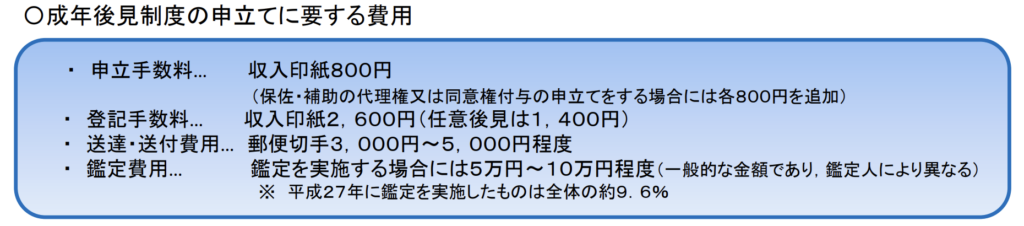

成年後見人制度の初期費用

法定成年後見人制度の初期費用については、平成30年に作成された「成年後見制度の現状」に記載されています。

初期費用は申立費用と理解してもいいかと思います。

まとめると以下のようになります。

法定後見人の初期費用

- 収入印紙代 : 800円

- 登記手数料 : 2,600円

- 送達・送付費用 : 3,000円〜5,000円

- 鑑定費用 : 50,000円〜100,000円

合計 : 約56,400円〜108,400円

鑑定費用は資料では約9.6%しか実施していないとなっています。

これは裁判所が必要と判断した場合に医師に直接依頼されますが、裁判官が必要ないと判断したら実際されないため、大半は実施されないようです。

では次に任意後見人の初期費用についてですが、色々と調べましたが主に以下の費用がかかるようです。

任意後見人の初期費用

- 公証人の手数料 : 11,000円

- 印紙代 : 2,600円

- 登記費用 : 1,400円

- 書留郵便料 : 600円

合計:約15,600円

少し昔の資料のため、現在は変動があるかもしれませんが大きく違うということはないと思います。

法定後見人については鑑定費用があるかどうかで大きく異なりますね。

では次に月々にかかるランニングコストについてみていきましょう。

成年後見人制度の月々のランニングコスト

成年後見人制度を利用するにはランニングコストがかかりますが、これは法定後見人か任意後見人かで大きく変わります。

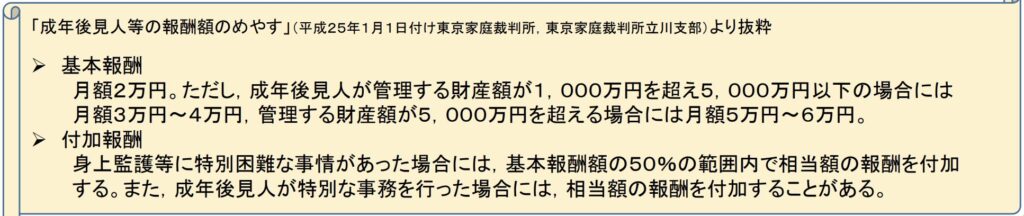

まずは法定後見人を利用する場合のランニングコストを改めて「成年後見制度の現状」からみていきましょう。

法定後見人を利用する場合、基本報酬と付加報酬がかかるようです。

| 保有財産 | 報酬額 | |

| 基本報酬 | 1000万円以下 | 2万円 |

| 1000万円〜5000万円 | 3〜4万円 | |

| 5000万円以上 | 5〜6万円 | |

| 付加報酬 | 身上監護等に特別困難な事情があった場合には,基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加する | |

法定後見人を利用する場合、保有財産によって報酬額が変動します。

また基本報酬以外に、何か特別な事象があり法定後見人が動いた場合には付加報酬が発生するようです。

ランニングコストとしてはかなり大きいですね。

次に任意後見人のランニングコストですが、任意後見人については依頼人と任意後見人との間で報酬を決めます。

任意後見人は親族がなる場合もあるため、ランニングコストは0円ということもあります。

ただし任意後見人には、任意後見監督人という別人の監督的な役割の設置が必須となります。

任意後見人が公的な効力を持つには、この監督人が必ず必要になります。

ちなみにこの任意後見監督人の報酬は以下のようになります。

| 保有財産 | 報酬額 | |

| 任意後見監督人の 基本報酬 | 5000万円以下 | 1〜2万円 |

| 5000万円以上 | 2〜3万円 |

金額的には任意後見人の方がいいとなりますが…実情は以下のようになります。

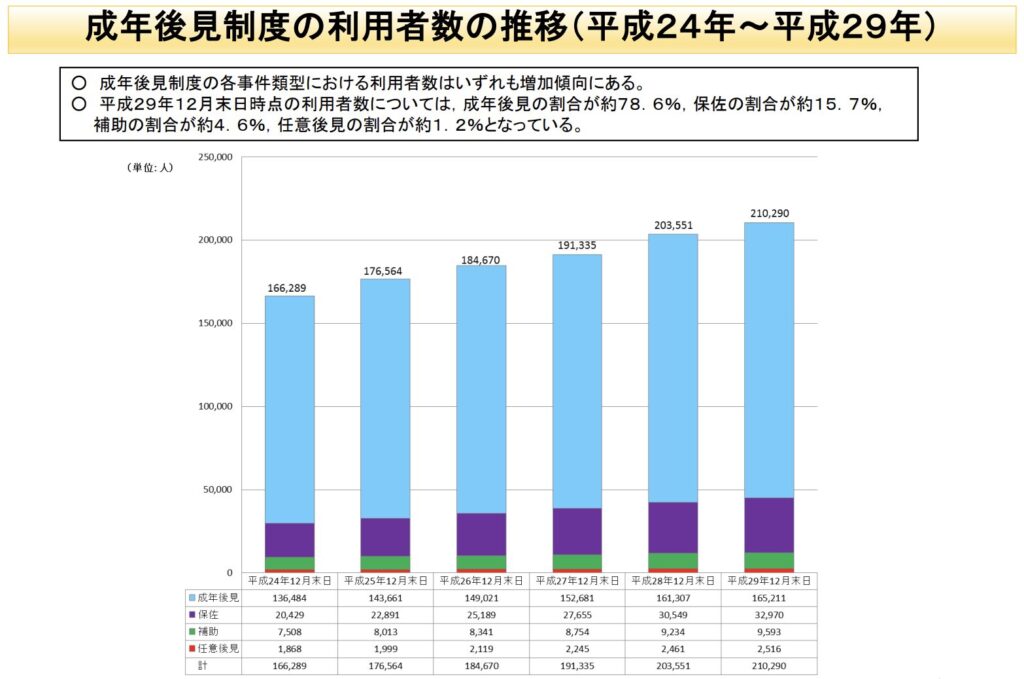

古い資料になりますが、簡単にまとめると以下のようになります。

- 成年後見 : 約78.6%

- 保佐 : 約15.7%

- 補助 : 約4.6%

- 任意後見 : 約1.2%

ランニングコストでは任意後見の方がコスパがいいですが、圧倒的に法定後見人の割合が高いです。

たしかに後見人と言っても一般人にとっては何をすればいいかわからないし、専門家に任せたいと思うでしょう。

そのため圧倒的に法定後見人の方が多いのでしょうね。

成年後見人制度を利用する時の手続き

では後見人制度を利用したいとなった場合にはどのような手続きが必要なのでしょう。

後見人制度の利用については、裁判所のサイトに具体的な手順がまとめられています。

詳しくは上記リンクから確認していただきたいですが、抜粋してまとめていきたいと思います。

かなりざっくりと書いていますが、最初の必要書類だけでも以下のものが必要になります。

- 申立書式セット

- 後見・保佐・補助開始申立セット

- 提出書類確認シート

- 後見・保佐・補助開始申立書

- 代理行為目録

- 同意行為目録

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 財産目録

- 相続財産目録

- 収支予定表

- 後見人等候補者事情説明書

- 親族の意見書・記載例・親族の意見書について

…この時点で挫けそうですよね笑

そのため、後見人の申立は弁護士や司法書士の方に依頼することが多いようです。

最初に書類作成さえできれば、その後のスケジュールについては2週間〜2,3ヶ月で後見開始となる場合が多いようです。

期間に差があるのは、実際に裁判所から後見を受ける方への聴取などが複数回ある場合などが想定されるためです。

また今回は東京家庭裁判所から情報を引用しましたが、在住地の家庭裁判所に申立が必要なため、地域ごとの家庭裁判所のサイトをぜひご参照ください。

まとめ

今回は自分に何かあった時に、障害を持ったご家族がいる方へ成年後見人制度について紹介させていただきました。

自分にもしものことがあったら、残される家族はどうなるだろうと考える方は多いと思います。

その家族が障害者の方であったら、なおのこと心配になりますよね。

前述しましたが、公的な制度も含めて将来に向けて色々な対策をしておくことで漠然とした不安はある程度解消されるかもしれません。

すべての不安が払拭されることは難しいと思いますが、皆様の置かれたそれぞれの立場でできる備えを事前に検討しておきたいですね。

このブログでは今後も色々な制度についてまとめていきたいと思っているため、ぜひご覧いただけたら嬉しく思います。

一つ一つできる対策をして漠然とした不安を少しでも減らしましょう