この記事は2025年1月20日に作成しました。

生活介護は就労継続支援B型施設と似たような施設と捉えられる場合もありますが、厳密にはもちろん違いがあります。

先日、生活介護を利用している方と話す機会がありました。

その方は生活介護の終了を数ヶ月先に控え、今後の進路について大体決まっていましたが少しだけ不安な部分もあるようでした。

そこで今回は生活介護を利用している方や、就労支援を利用している方へ次の進路に向けて、就労支援員視点でお話ししたいと思います。

よくある話ですが、家電量販店に行ったらメーカーの人は自分のメーカーを勧めてきますよね。

このブログを運営する筆者は就労継続支援B型施設を運営していますが、自分の施設に勧誘するようなことはブログではできません。

そのため純粋に就労支援員として、次の進路を決めるための目安を書きたいと思います。

ぜひフラットな視点で、次のステップについて「こういう意見もあるんだ」という風にご覧いただけたらと思います。

生活介護施設とは

生活介護と就労支援施設は、同じ「障害福祉サービス」で近しい施設形態と思う人もいるかもしれませんが違います。

正確な説明を行うために、ちょっとわかりにくい部分があるかもしれませんが厚生労働省の説明を引用します。

「障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。」

— 厚生労働省のホームページより引用

簡易的に解釈すると以下のようなことと言えると思います。

◯生活を送る上で常時介護を要するものが受けられるサービス

◯日中において入浴等の生活動作や、介護や洗濯などの家事などについて能力向上のための支援を実施

厚生労働省のホームページの文章を確認すると、このような解釈ができるかと思います。

生活介護を利用する際には、障害支援区分が振り分けられてないといけませんが、こちらについてはまた別途まとめます。

筆者は生活介護の施設を運営したことがないため正確なことが言えません。

ですが関わったことのある生活介護の施設の方と話した際の印象は「まずは家を出て、スタッフや他の人と話す機会を作り、通い続けられる居場所」という印象でした。

この解釈は間違っているかもしれませんが、とても重要なことだと筆者は思っています。

結局、自分が「したい」と思うことを叶えたいなら他人に力を貸してもらわないと生活はできません。

水が欲しいなら水道局の人、ゲームがしたいなら電力会社、ご飯が食べたいなら家族や店員さんへ…

そんな生活を送る上で、他人との繋がりは必要になります。

生活介護は、生活を送る上で必要な他人との繋がりを学ぶ場なのだと筆者は思っています。

生活介護の利用期限後の進路は

生活介護は就労移行支援施設と同様に利用開始してから2年の利用期限があります。

そのため生活介護が終了する際には、他の福祉施設の利用を検討するなどの必要があります。

申し訳ございませんが、筆者は生活介護利用終了時の進路先を色々と調べたのですが、何人がどの施設を利用するなどの実績が見当たりませんでした。

しかし一部の生活介護施設が進路先を紹介していたので、以下にまとめます。

【生活介護の利用終了後の進路先】

◯就労移行支援施設

◯就労継続支援A型施設

◯就労継続支援B型施設

◯就労支援センターを利用し休職中の職場へ復帰

◯大学や専門学校の休学復帰や進学

上記のような進路先に進むことがあるようです。

元々、休学や休職している人は元の場所への復帰。

そのような場所が特にないようだったら次は働くことを目指して進んでいくということが多いようですね。

ちなみに具体的な進路先についてまとめられている報告書などはなかったですが、以下のような資料はありました。

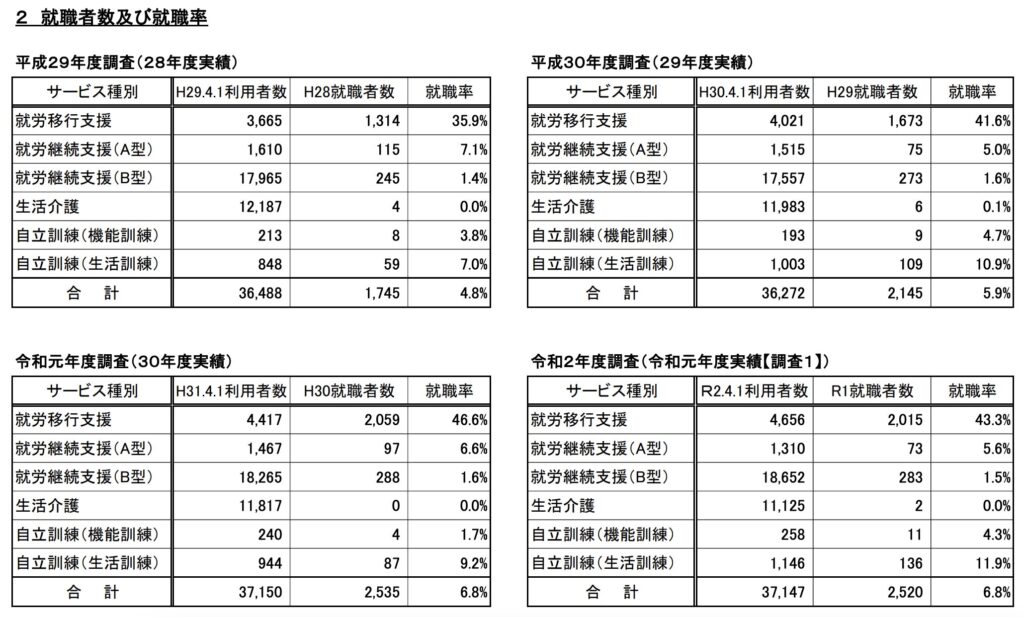

上図は東京都福祉局が行った「令和2年度 就労移行等実態調査 結果概要(速報値)」になります。

生活介護の部分だけを抜粋すると…

| 生活介護就職率 | 利用者数 | 就職者数 | 就職率 |

| 平成29年度調査 | 12,187人 | 4人 | 0.0% |

| 平成30年度調査 | 11,983人 | 6人 | 0.1% |

| 令和元年度調査 | 11,817人 | 0人 | 0.0% |

| 令和2年度調査 | 11,125人 | 2人 | 0.0% |

この数字は休職していた職場に戻った人数が含まれているかはわかりません。

仕事をするということは、生活が成り立っている人ではないと難しいです。

そのため生活介護からすぐに就職に結びつく人は、0ではないけど難しいというわけですね。

では生活介護からどんな施設を利用するかの進路についてはまとめましたが、その進路先はどのように決めればいいのでしょうか?

生活介護のスタッフが色々と考えてくれる部分もあると思いますが、自分でも何を判断基準にすべきかを知っておいていいと思います。

次に生活介護の利用を終了した時の進路先について考えていきましょう。

生活介護からの進路先を決めるための判断基準は

生活介護で2年間が経過し期限を迎えた時に、前述した進路先を提示されたら皆様は自分にどんな施設が良いか、パッと思い浮かぶでしょうか。

その時の判断基準としては、ぜひ生活介護の利用実績を1つの判断材料にしてください。

こちらも前述しましたが、仕事をするというのは「生活ができる」という前提があってこそです。

基本的に生活介護が終了する時には、就労に向かう人が多いと思います。

生活介護を休みがちな人は、期限付きの施設ということで途中で離脱することも多いと思うため。

そのため生活介護の利用終了時にどのくらい生活介護を利用できているかという点に着目して考えてみましょう。

生活介護を週に3日以下利用している人

週に3回以下の利用日数と、あと以下の2つに該当するような方をこの項目での対象にしたいと思います。

◯予定していた曜日の利用の利用ができていない人

◯1週間のうちに多く利用できていたとしても、遅刻や早退をする人

これらの人については、筆者としては就労継続支援B型施設をオススメしたいと思います。

2025年現在の働き方として、成果主義やフレックスタイム制というものが出ていますが、それでも所定労働時間や所定労働日数が決められています。

あえてわかりにくい言葉を入れていますが、ぜひそれらは自分で調べてみると記憶に定着しやすいと思います。

簡単にまとめると、日本ではまだまだ「決まった時間に来て、決まった時間まで働く」仕事が多いということです。

そのため生活介護で、ノルマなどが決まっていない環境の中でもスタッフと一緒に立てた予定をこなせないということは就労は難しいのです。

そして週3日以下の利用では、後述しますが仕事という点においては難しいでしょう。

そのため就労継続支援B型施設で、時間をかけて「利用日数を増やす=生活の土台を整える」ことを筆者はオススメします。

生活介護を週に4〜5日利用している人

生活介護を週に4日以上利用している人に筆者がオススメしているのは、就労継続支援A型施設や就労移行支援施設です。

その理由については、以下の記事にまとめたことがあります。

A型施設は、基本的には施設運営のためにしっかりと週5日の利用ができる利用者を優先します。

場所によっては週1日を通院日として設けている施設もあるかもしれませんが、2025年現在の制度では稀だと筆者は考えます。

就労移行は、先に紹介した記事に書いてあるように、しっかりと通うことが就職に結びつく可能性が高いです。

そのため生活介護へ高い頻度で通うことができている人が就職に結びつく可能性は高いでしょう。

筆者は運営するB型施設に週に4〜5回の頻度で福祉施設を利用しているという人が来た時にはA型施設や就労移行施設をオススメします。

その理由は、また別途まとめたいと思います。

生活介護を週5回休まずに通える人

週5回通える人、というよりは以下の進路先を目指す人は週5回通えている人でないと難しいですよという話になります。

◯生活介護から障害者雇用等の一般雇用を目指す人

◯元々通っていた学校への復学や、職場への復職を目指す人

上記のような人は、基本的には週に5日しっかりと通うということがボーダーと考えていいでしょう。

ただし体調不良は誰しもあるため、事前に風邪等の一般的な理由を連絡できる場合は問題ないと思います。

障害者雇用を目指す場合はわかりやすいですよね。

前述した通り、日本では所定労働日数を所定労働時間働くことが2025年現在でも一般的だからです。

復学や復職については、週5日通えないというのは以下のリスクがあります。

復職リスク : 復職しても職場へ通えない場合は、リストラ(解雇)のリスクがあります。

これも別途まとめたいですが、傷病手当金等が貰えなくなります

復学リスク : 休学中は学費の支払いがない場合でも、復学してまた休学した時には授業料がかかる。

そのため雇用される場合、復職や復学の場合は週5日は動ける人でないと選択肢として厳しいものになります。

金銭面の問題があるために焦って「私はもう大丈夫!」と、これらの選択肢を取る人もいるかもしれません。

しかし焦ってより難易度の高い選択肢を選んでしまうことで、より症状が悪化してしまうこともあります…。

まとめ

今回は生活介護の進路先についてまとめました。

前述しましたが、筆者が運営する施設に週4〜5日通える人については、B型施設以上に難易度としては高い施設を紹介します。

その人にとって、より良い施設はB型施設ではなくA型施設や就労移行、はたまた障害者雇用ということになるからです。

生活介護は生活の土台を整える施設です。

その施設でしっかりと土台を整えることで、やっと仕事へと臨める状態になれるのです。

ぜひこの記事をご覧になった方が、より自分の状態に合った進路に進む一助となれたら嬉しいです。

焦る気持ちはわかるけど、今の自分に合った場所で根気強く土台を整えよう