この記事は2025年1月16日に作成しました。

障害を抱える中で就職を目指して就労支援を利用する中で、「じゃあ利用している間のお金は?」という疑問が出るかもしれません。

人によっては…

- 障害年金を受け取りながら就労支援は利用できるの?

- 工賃を受け取ると障害年金は減ったり無くなったりするの?

というような疑問を持つ人もいるかもしれません。

そこでこの記事では就労支援を利用することで障害年金に影響は出るか、就労支援を利用している人にはどんな収入があるかをまとめたいと思います。

就労支援を利用しながら、経済的な不安が少しでも減らしたい方はぜひご覧ください。

そもそも障害年金とは

障害年金は障害を負ってしまった時から受給できると思っている人もいるかもしれませんが、それは違います。

障害年金は、その病気や疾患になった際の最初の初診日から1年6ヶ月が経過するまでは申請できません。

1年6ヶ月という期間は、障害を負ってから症状がある程度固定するまでの期間とされ、『障害認定日』といいます。

一部例外はありますが、基本的にはこの期間は障害年金は受けられないと認識しておいた方がいいでしょう。

障害年金を受け取るための要件

障害年金は事故や生まれつきの疾患だけでなく、精神疾患なども幅広く対応してくれる年金です。

では障害年金を受けるためにはどのような要件があるでしょうか。

◯初診日要件:病院を初めて受診した際に国民年金や厚生年金に加入している免除

◯保険料納付要件:初診日の前日から1年の間に保険料が未納の状態でないこと(一部例外あり)

◯障害状態該当要件:障害の状態が基準以上の状態であるか

上記3つの要件が障害年金を受け取る際の要件となります。

会社員の方であれば厚生年金は給料から天引きされているでしょうし、基本的に未納の状態にはならないはずです。

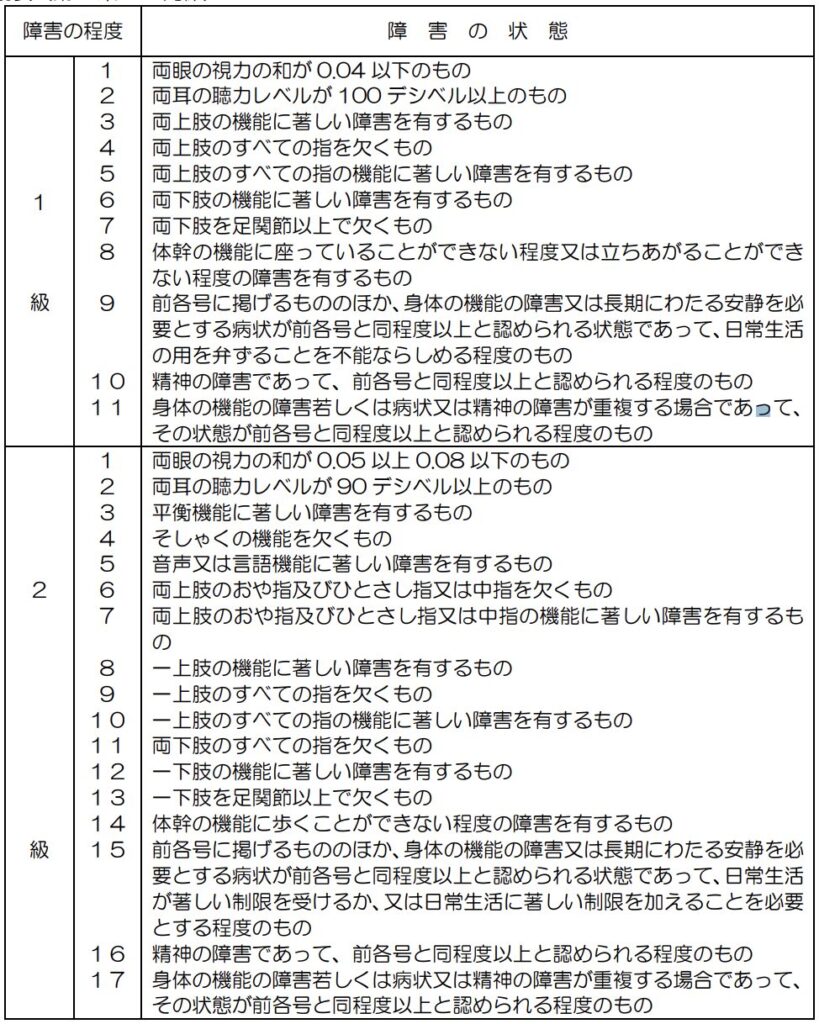

障害状態該当はわかりにくいですが、厚生労働省の『国民年金法施行令別表』というものがあります。

この表だけではわからないと思うので、医師の診断書を基に申請先が判断してくれるはずです。

障害年金はどのくらいもらえるのか

障害年金はどのくらいもらえるのでしょうか。

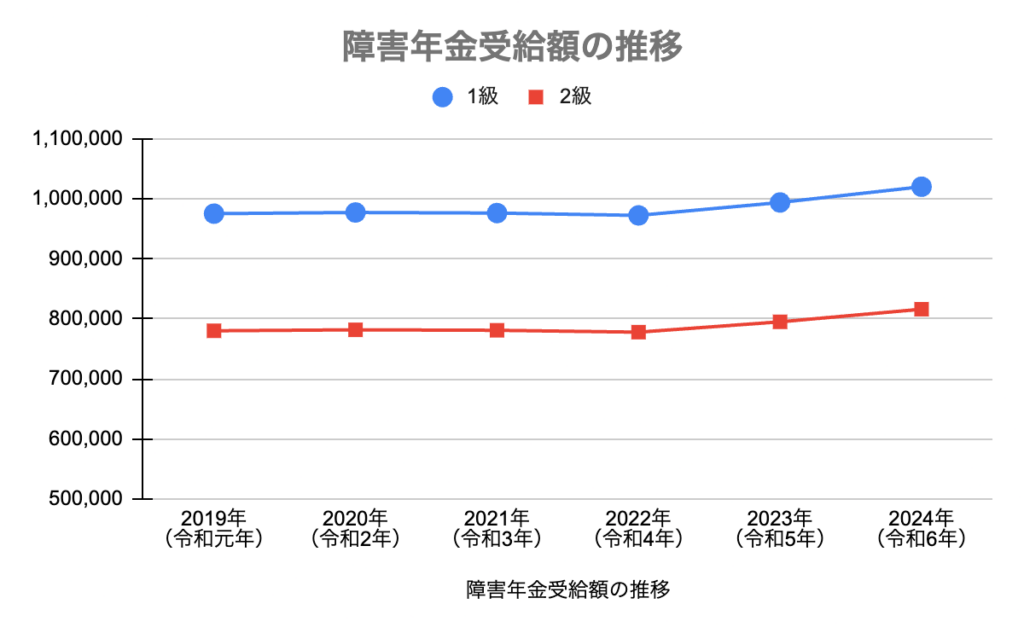

厚生労働省が公表している資料を基に、令和になってからの推移を見てみましょう。

障害年金は前年の物価や賃金などを基に支給額が決定するようです。

グラフだけでは分かりにくいため、表にしてまとめます。

| 2019年 (令和元年) | 2020年 (令和2年) | 2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) | 2023年 (令和5年) | 2024年 (令和6年) | |

| 1級 | 975,125円 月 81,260円 | 977,125円 月 81,427円 | 976,125円 月 81,343円 | 972,250円 月 81,020円 | 993,750円 月 82,812円 | 1,020,000円 月 85,000円 |

| 2級 | 780,100円 月 65,008円 | 781,700円 月 65,141円 | 780,900円 月 65,075円 | 777,800円 月 64,816円 | 795,000円 月 66,250円 | 816,000円 月 68,000円 |

段々と上がってきているのがわかりますね。

ちなみに障害年金は全国共通の制度なので、自治体によってもらえる金額が変動することは原則ないとのことです。

この点は生活保護費とは違いますね。

就労支援を利用すると障害年金は減るのか

では障害年金を受給しながら、就労支援施設を利用することで障害年金が減額したり無くなったりするのでしょうか?

結論はそんなことはないと考えられます。

ではその根拠について確認しましょう。

就労支援施設の形態との収入について

就労支援施設には以下のような種類があります。

就労支援施設の賃金について

◯就労移行支援施設 : 大半の施設が工賃等の支払いはない

◯就労継続支援A型施設 : 都道府県の最低賃金に設定されていることが多い

◯就労継続支援B型施設 : 給与とは異なり、工賃で支払い(給与よりも賃金は低い)

就労移行支援施設では一部の施設を除き、基本的に工賃等の支払いはなく、3つの形態の中ではA型施設が最も賃金が多いです。

ちなみに令和4年度のA型施設とB型施設の平均賃金は以下になります。

令和4年度の各施設の平均賃金

◯就労継続支援A型施設 : 83,551円

◯就労継続支援B型施設 : 17,031円

そのため単純計算でA型施設を12ヶ月利用したとしても約100万円になります。

これを基に、障害年金が減額される目安を見てみましょう。

単身世帯の障害年金の所得制限

障害年金が減額、もしくは無くなるのは症状が回復した場合や就労できているという場合があります。

そのほかにも20歳前に障害の診断を受けた人で、所得が多い場合にも支給が停止されます。

就労できている場合、所得が多いことが想定されるため基本的に就労できている = 所得が多いと考えていいと思います。

単身世帯の令和6年度の障害年金支給停止の目安は以下になります。

| 年収(所得) | 所得制限(支給停止) |

| 3,704,000円以下 | 全額支給 |

| 3,704,000円超 4,721,000円以下 | 障害基礎年金の1/2が支給停止 |

| 4,721,000円超 | 障害基礎年金は全額支給停止 |

上記のように、約307万円を超えるような収入がないと減額はありません。

そのため就労支援の施設で最も賃金の高いA型施設で平均的に稼いでも障害年金の減額の制限には大きく届きません。

一般雇用でなく就労支援施設を利用している障害者の方は、病状が回復したとみなされない限りは減額等で心配することはないと思われます。

就労支援の利用者にはどんな収入があるのか

就労支援施設を利用しても、障害年金が減額するようなことはないことはわかったかと思います。

しかし、障害年金を受給できるということは大きく収入を得られる状態ではないと、裏を返したら言えます。

では、就労支援施設を利用している利用者の方々はどのような収入で生活しているのでしょうか。

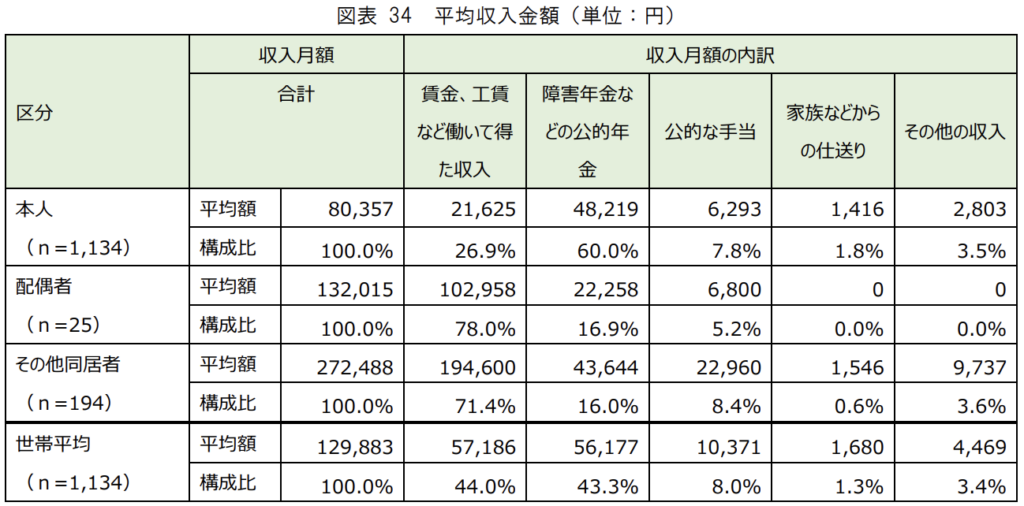

令和2年に公表された『厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業 障害福祉サービスの利用実態調査 報 告書』というものがあります。

その中のデータに以下のようなものがありました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000654231.pdfより引用

この図は全国の障害福祉サービス事業所1,397名のアンケートを集計したものになります。

その1,397名は就労移行支援・A型施設・B型施設を無作為に選んでいるようで、全施設の平均的な工賃等の集計にいなります。

この図を障害者本人のみ抜粋して読み取ると…

【令和2年度における障害者本人の収入について】

◯賃金、工賃など働いて得た収入 : 21,625円(26.9%)

◯障害年金などの公的年金 : 48,219円(60.0%)

◯公的な手当 : 6,293円(7.8%)

◯家族などからの仕送り : 1,416円(1.8%)

◯その他の収入 : 2,803円(3.5%)

合計平均 : 80,357円

上記のような結果でした。

もちろん、全員が障害年金を受給しているわけではないし、利用している施設の形態もわからないため曖昧なデータではあります。

しかし収入の構成要素として、障害年金等の公的年金の比重は収入の60%になるため、非常に重要な収入源ということになりますね。

あとは8,357円では一人暮らしで生きていくためには厳しいため、一人暮らしの方はおそらく生活保護なども活用していると思われます。

そして少し注目していただきたいところが…

就労支援施設を利用している障害者の収入源のうちに最も構成要素として少ないのが「家族からの仕送り」でした。

以下の記事でも書きましたが、筆者の完全な主観として障害者の方と近しい人は体調を崩しやすいと思っています。

もちろん障害を負ったために独居だった本人が家族と一緒に住み始めるということもあると思います。

そのため仕送りなどはないのかもしれません。

ただ、どうしても筆者としては家族としては援助したくてもできないということもあるのかと思っています。

前述した生活保護などについては、生活を送るために非常に重要な収入源となるため、また別途まとめていきたいと思います。

まとめ

今回は障害年金について、就労支援を利用すると減額されるのかなどについてまとめました。

時々、筆者が運営している就労継続支援B型施設の利用者様で障害年金の更新がうまくいくか不安という方もいます。

その方については社労士に頼んでなんとか更新できるようにしようとしていましたが、自分で更新申請して更新することができていました。

B型施設の利用者の方は、一般就労ができるレベルという状態であれば基本的にB型施設は利用できません。

そのため詳しくはこちらで記載できませんが、B型施設を利用している状態であれば障害年金の更新についても認められることは多いと思います。

障害年金は障害者にとって、本当に大きな収入源です。

ただし前述したように初診日から1年6ヶ月以降でないと申請できないし、実際に受け取るまでにもっと時間がかかります。

もしも障害年金について知らなかった場合でも『遡及請求』などの方法があります。

こちらについても別途まとめていきます。

障害を負ってしまったら、本当に将来への不安が強いと思います。

今後も収入面などについて不安が少しでも払拭できるようなことをまとめていきたいと思うので、ぜひご覧いただけたらと思います。

各種公的制度を知って、収入面について不安を少しでも払拭しよう