この記事は2025年1月24日に作成しました。

誰しもストレスが溜まってしまって買い物で散財したということはあると思います。

しかし双極性障害のように、躁状態になってしまって過度に買い物をしてしまうという人も筆者は関わったことがあります。

結局、その方は借金が積もりに積もって法的な手続きを取ることになりましたが…

自分ではどうしても「これが欲しい」という欲を抑制できない、それは障害による症状かもしれません。

とはいえお金を借りてまで使うとなると借金が膨れ上がり、生活が困窮してしまいます。

そこで今回は公的な制度で借金をしないための手段があるため紹介したいと思います。

ぜひ自分では抑制ができない、という方は自分の身を守るために知っておいていただけたらと思います。

障害者の方は借金をしやすいのか?

そもそも障害者の方々は借金できるのでしょうか?

もちろん障害者雇用などで働いている方は収入の審査などは通るかと思いますが、安定している収入がない方も借金はできるのか。

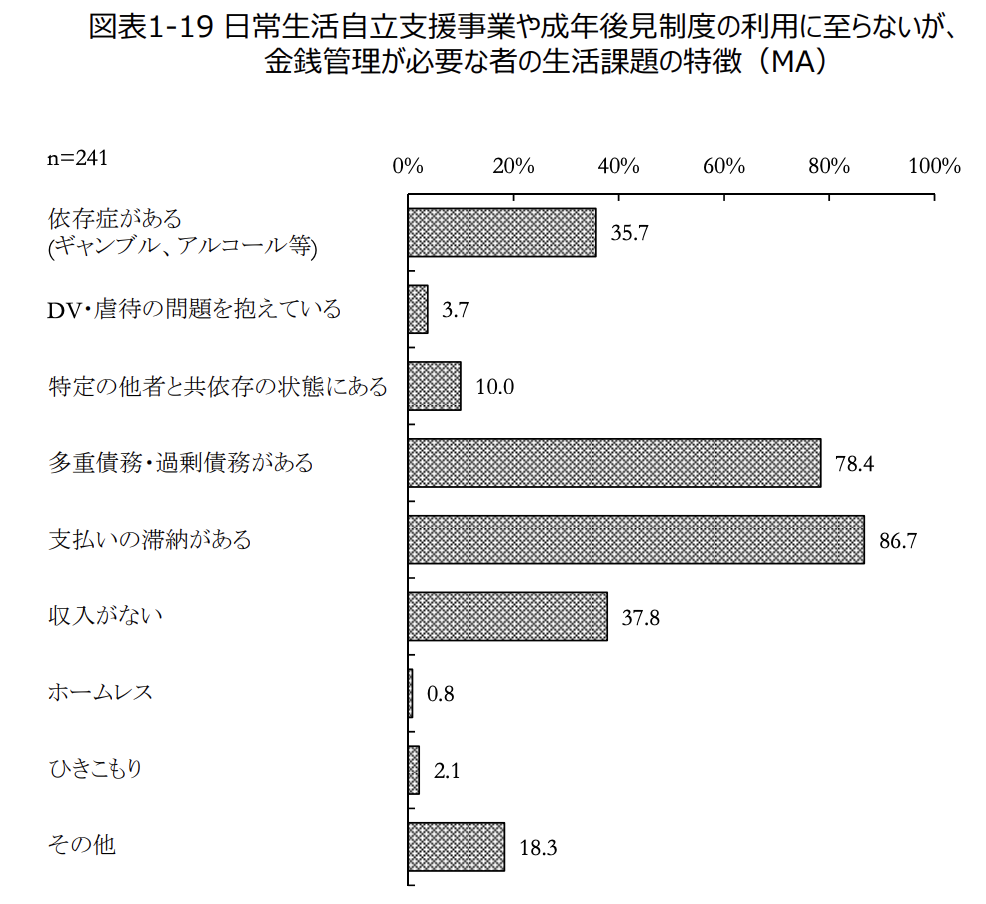

厚生労働省が公表している資料「自立相談支援事業等における金銭管理が必要な者の対応のあり方に関する調査研究事業報告書」というものがあります。

この報告書には以下のような情報がありました。

これは相談支援事業所等で金銭管理が必要な241人の、生活上の課題についてアンケートがまとめられたものです。

生活上抱えている問題としては…

◯ 支払いの滞納がある

◯ 多重債務・過剰債務がある

◯ 依存症がある(ギャンブル、アルコール等)

上記のような結果となりました。

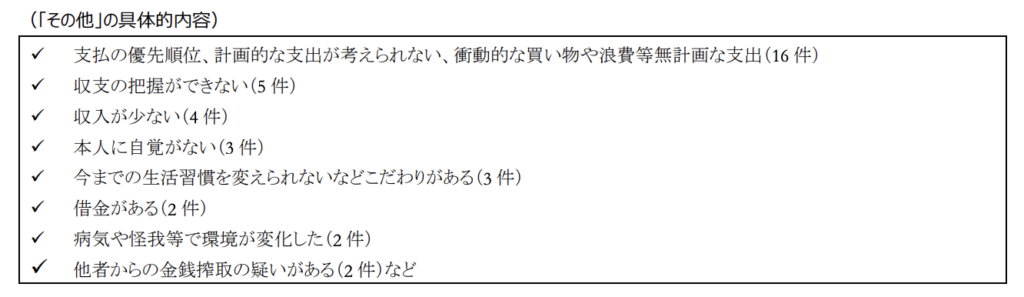

さらに同じ報告書の内容として、その他の内容には以下のような内容もありました。

その他の内容として、最も多いのが「支払の優先順位、計画的な支出が考えられない、衝動的な買い物や浪費等無計画な支出」でした。

アンケートは241人と母数としては少ないかと思いますが、それでも借金を抱えている障害者の方はいるのではと思います。

そしてその中には衝動的に買い物をしてしまう、多重債権を抱えているという人もいると想像できます。

借金をさせない貸付自粛制度とは

衝動的に買い物をしてしまう…だとしても借金ができない、カードが使えないとするなら多額の借金はできなくなりますよね。

筆者の知っている人は最高額で車の購入契約をしていたので、そんなことはできなくなります。

個人間の貸し借りやヤミ金等は難しいかもしれませんが、カードローン等を止める方法が「貸付自粛制度」です。

貸付自粛制度は以下の機関に対して貸付ができないように登録されます。

◯ KSC(全国銀行個人信用情報センター)

◯ JICC(日本信用情報機構)

◯ CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)

これらの機関はそれぞれローン審査をする際の情報機関になります。

KSCは銀行や信用金庫、JICCとCICは消費者金融やクレジット会社が審査する際に利用する情報機関です。

貸付自粛制度は、これらの情報機関に対して「この人には貸付をしないでください」という登録をするため、借金をすることができなくなるということですね。

では貸付自粛制度について簡単に概要を説明したいと思います。

貸付自粛制度を申請できる人

貸付自粛制度を申請できる人は以下になります。

◯ 貸付自粛制度を適用したい本人

◯ 本人以外

貸付自粛制度は基本的に、申請者本人の意思により成り立つ制度です。

そのため本人以外にも法定代理人(成年後継人や未成年なら親権者)も申請することはできるようですがハードルは高そうです。

申請者本人が必要だと感じた際には、ぜひすぐにでも申請してください。

もし貸付自粛制度について、家族が必要性を感じたのであれば説得する方が現実的と筆者は思います。

お金は人が色々なことを行う上で、より自由な選択肢を選べる源泉となります。

そのため借りるとはいえ、その人の自由の選択肢を本人以外が狭めるというのはハードルが高いようです…。

貸付自粛制度はどこで申請できるのか?

貸付自粛制度は日本貸金業協会という機関が行なっている制度です。

申請は、Webでの申請、郵送での申請、実際に窓口に行って申請することができるようです。

貸付自粛制度自体は無料で使うことができる制度です。

そして申請自体は、本人確認証明書を2つ用意すればいいくらいなので難易度はそこまで髙くないでしょう。

しかし前述したように、基本的に自分で申請する制度になります。

本人以外が申請するには、かなりハードルが髙くなってしまうためぜひ一度、前述している日本賃金業協会のページをご覧ください。

貸付自粛制度は一生お金を借りることはできないの?

貸付自粛制度は5年間の期間限定の制度です。

障害者の方で、症状が寛解して適切な理由でお金を必要として、公的機関等からお金を借りられないというのは辛すぎますもんね。

もちろん5年経過したけど、それでも不安がある場合には再度申請することも可能です。

しかし5年よりももっと短い期間で適切な理由でお金が必要になった場合はどうすればいいでしょう?

先に結論を言うと、貸付自粛制度は5年経たなくても撤回することは可能です。

しかし…

貸付自粛制度を申請したら3ヶ月は撤回できません。

この3ヶ月という期間が長いか短いかと感じるのは人それぞれですよね。

3ヶ月という期間は自分の手元のお金で生活しないければならず、衝動的に買い物したくてもできない状況を作ることができる。

その時間をまずは作ることができるのは大きいと筆者は感じます。

障害者の方で多額の借金をしてしまった事例

衝動的な買い物をしてしまうというのは、お菓子くらいの小さなものから、数十万円のものまで色々とあります。

そこで最後に、筆者の知り合いの障害者の方で実際にあった2つの事例を書きたいと思います。

2つの事例とも、もちろん客観的に見て良くない結末を辿っています。

もしこの記事を見ている「自分は大丈夫」という人がいるなら、障害による欲求はそこまで甘くないということを知っていただきたいです。

借金があるということは、将来の不安に直結します。

ぜひ人事と思わずにご覧になっていただけたらと思います。

事例1 就労継続支援B型施設を利用している利用者が車を購入

この方は比較的高齢の方で、ずっと仕事をしていたことと、その他の理由もあってお金が比較的にあった方です。

旅行が趣味で、1ヶ月に一度は旅行をしていてかなり散財しているのではと関わるスタッフの人たちは話していたようです。

その方が「欲しい車ができた」と、ある日スタッフに言ったそうです。

スタッフが「〇〇さんは免許を持ってるんですか?」と尋ねたら持っていないとのことで、教習場へ通い出したとのこと。

そして免許を取る前に車を購入したと話されたようです。

スタッフたちとしては車を購入したということも驚きでしたが、もしこの方が車を運転するとなったら事故が起こるのではと、家族にも連絡を取っていたようです。

しかしその利用者が車を運転することはありませんでした。

運転免許証を取得することができなかったのです。

しかし車を購入してしまったし、免許証を取得するための費用や、月々の駐車場料金などの維持費もかかります。

結局、この利用者は購入してから数ヶ月で車を売却することにしてしまいました。

借金をしていなかったため、まだよかったですがそれでも数百万円の損失となりました。

事例2 衝動的な欲求を抑えられずに

次の事例は本当に買い物の欲求を抑えられずに借金してまで買い物をしてしまった例です。

この方は最新の家電やPCなどについて強い意欲を持っていました。

最新のPCやウェアラブル端末、オーバースペックなWi-Fi環境など、安定的な収入がある人でも必要がないのではというほどIT環境を整えてました。

時には数十万円する買い物もしており、筆者も口頭で抑制はしていました。

それでも結局、「買っちゃった」と言って欲求を通してしまいました。

その方は結局、自己破産しました。

別で記事にまとめるかもしれませんが、自己破産をする際には高額なものは差し押さえられます。

そして社会的なペナルティは負います。

こういう方に対して、「貸付自粛制度がありますよ」と伝えられていたなら別の結末もあったのでは…と筆者は感じてこの記事を書きました…

まとめ

今回は貸付自粛制度についてまとめました。

この制度は、基本的に自分が申請しないと適用されるのが難しい制度です。

しかし本人が納得して申請したら3ヶ月は各種銀行やクレジットカード会社からローンで借りようと思っても抑制できる制度です。

その期間の中で、完全にお金に対する問題を解決することはおそらく難しいでしょう。

でも3ヶ月は、お金を借りずに生活できたというのは大きな実績だと筆者は思います。

本人以外の申請は難しいですが、ぜひ家族の方がこの記事を見ているのであれば、本人と話してみてほしいです。

筆者の経験上、障害者の方は「借金はダメなことだ」と考える人は多い印象です。

そのため、以下に借金をせずに生活できるか、貸付自粛制度の意義を説くことで必要性を認識できる人もいると筆者は思います。

お金の無さは、心の余裕の無さにつながると筆者は思っています。

ぜひ障害者の方が、お金の面で心の余裕のなさにつながらないように制度を利用していただけたらと思います。

障害は自分でどうにかするのは難しいから、使える制度を利用しよう