この記事は2025年1月28日に作成しました。

PCが使えるようになれば…

プログラミングができるようになれば…

ビジネスマナーをしっかりと身につけられれば…

もしかすると上記のようなことで就職ができないのでは、と悩んでいる方もいるかもしれません。

企業によって求める人材はもちろん違いますし、そして面接したタイミングがたまたま悪かったということもあります。

しかし「障害者雇用」で募集を行なっている企業が、障害者の方に求める能力はある程度決まっています。

今回は障害者雇用において、雇用主が障害者雇用で入職してほしい能力という内容をまとめたいと思います。

筆者は障害者雇用もしたこともありますし、障害者雇用のための推薦書作成や面接対策・同行、障害者雇用につながった人が何人かいます。

そして企業の方と話す中でどんな人が会社に来てほしいかについて色々な話を聞いてきました。

ぜひ企業側の「こういう人を雇いたい」という気持ちを知って、ぜひ就職に向けた1つの要素として把握してもらえたらと思います。

週に4〜5回の勤務で週30時間以上働ける能力

そもそも働くということは生活する能力が基盤にあり、しっかりと生活できる能力がないと働くとことは難しいでしょう。

そのためどのくらい一週間のうちに動くことができるかということは、就労支援の施設を選ぶ上でも重要になります。

そして障害者雇用を行う多くの企業は、法定雇用率を満たすために障害者雇用で手帳を持つ方を雇い入れます。

しかしただ雇っているだけで、ある程度の勤務時間を満たせていない場合は障害者雇用として雇っているということになりません。

一定のボーダーラインがあるのです。

法定雇用率を満たすボーダーライン

法定雇用率は、40人以上の従業員がいる企業が、従業員の総数に対して一定の割合で障害者を雇用していないといけないという割合です。

2025年1月現在の法定雇用率は2.5%となるため、40人の企業であれば1人は障害者雇用をしていなければいけません。

しかし前述している通り、法定雇用率を満たすボーダーラインは以下のようになっています。

◯精神疾患の障害者雇用では週20時間以上働くことで1人扱いとなる。

◯身体・知的障害の障害者雇用では週に30時間以上働くことで1人扱いとなる。

つまり短時間しか働けていない人は障害者雇用1人とはみなされないということです。

ちなみに短時間労働者は0.5人扱いとなります。

また精神疾患での障害者雇用が週に20時間以上となっているのは特例措置となっています。

いつまで20時間以上で1人とみなされるかの期限はわかりませんが、それでもいつかは身体・知的障害の方と同じように30時間になるかもしれません。

そのため、法定雇用率のボーダーラインとなる働く時間は週30時間と覚えていていいと思います。

30時間働くための目安

ちなみに週30時間働くというのはどのような働き方があるでしょうか。

以下は週30時間働く時の例になります。

◯週5日、1日6時間勤務

◯週4日、1日7.5時間勤務

◯フレックスタイム制

週30時間をギリギリでクリアするには、週5日の短時間勤務制か、週4日の通常勤務時間が主になるでしょう。

ちなみにフレックスタイム制というのは従業員が一定の総労働時間を企業が決め、従業員が自由に勤務時間を設定できる制度です。

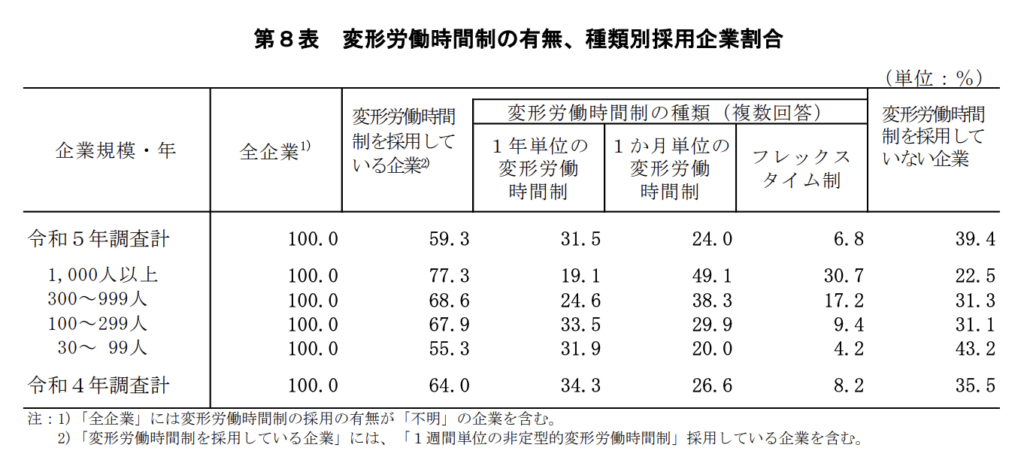

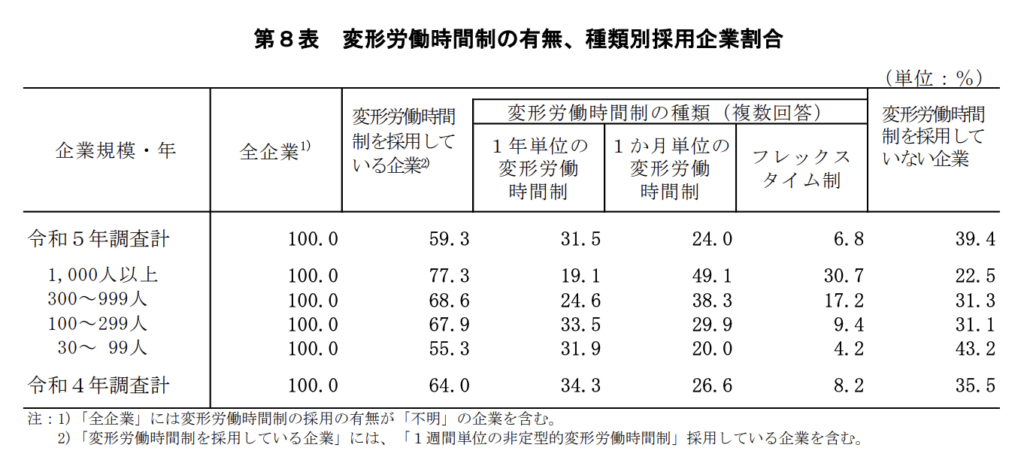

働きやすいと思うかもしれませんが、令和5年の厚生労働省による調査が以下になります。

全企業に対し、フレックスタイム制を導入している企業はわずか6.8%です。

これだけを見ると、フレックスタイム制の企業で働くというのはなかなかにハードルが高そうですね。

そのため障害者雇用で働くためには、法定雇用率を満たす労働時間をしっかりとこなすベースが必要になることを把握しましょう。

人に自分の体調や状況を伝えられる能力

就労支援を利用したことがあるのであれば、「自己理解を深めましょう」というようなことを聞いたことがあるかもしれません。

自分の体調や障害について、どんな状態なのかを言語化し、そしてそれを相手に伝える。

これは障害の有無に関わらず、どんな人でも大事なことだと筆者は思っています。

まずは「自分の状態を自分が把握できないと相手に伝えられない」からですね。

雇用主は、従業員がどんな状態なのかを常に把握できているわけではありません。

そのため職場の自分の上司や同僚に対して、自分の体調のことを伝えることは非常に重要になります。

話すということが苦手な場合

それでも相手に自分のことを話すのが難しいという方は多いと感じます。

でも自分のことを伝えるのが苦手なのは、相手に話して伝えるのが苦手という方も結構います。

そこで相手への伝え方を変えてみるのも一つの手です。

◯LINE

◯LINEWorks

◯ChatWork

◯Slack

◯Discord

これらのツールは会社で導入しているところも多くあると思います。

社内事情に合わせて直接話すことが難しくても、相手に伝える手段を検討するのはオススメです。

事前に、「直接自分の体調のことを話すことが難しいことがある」と相手に伝えておくことで障害者雇用の場合は合理的配慮は受けやすいでしょう。

話しかける人を複数人作る

障害者雇用の方が働けなくなる例として、よく聞くのが「上司がいなくなった」です。

今までは自分のことをよく理解してくれていた上司がいてくれたけど、上司が転勤になったことで自分のことを理解してくれる人がいなくなった。

そのために職場での理解者がいなくなり、職場にいることができなくなった。

本当によく聞くパターンです。

これを避けるためには、誰か1人に依存して相談するのではなく、少なくとも2人以上に相談できる環境を作ってもらえたらと思います。

2人以上に相談できるなら、2人が一緒にいなくなるというのは可能性として少なくなるので。

そのために必要になる能力が次のものになるため、ぜひご覧ください。

周りのスタッフと協調できる能力

ぶっちゃけた話、筆者は基本的に従業員に求める能力としてはこれを重要視しています。

人は自分にとって正しいと思っていることでも、他の人から見たら正しくないということは多々あります。

「自分は利用者さんのためにこれをしました」と行動しても、ベテランスタッフからすれば「それをしたら別の利用者にも同じ対応しないとダメだよね」みたいなことはよくあります。

仕事をする上で、数学みたいな数字の計算とは違って完璧な正解が出せることは少ないです。

でも「自分はこう思ったから〇〇をした」ということに対して「こうすればよっと良くなるんじゃないかな?」という人と話し合い、協調できることはすごく大事です。

「こういう考え方もあるのか」と自分本位に考えるのではなく相手の話を傾聴して職場の雰囲気を良くできる人は本当に貴重です。

障害に関わらず管理職が心配していること

企業の管理職が不安視しているものの一つとして、社内不和があります。

職場の空気が悪くなることで労働意欲が低下し、サービスの品質が落ち、社員の離職につながる。

特に2025年1月においては企業の「人手不足」ということは頻繁に報じられています。

企業としては長く働いてくれる人材は本当に重要です。

これから仕事をしに職場に行くことを考えたら、人間関係で暗い気持ちになる職場なんかに行きたくないですよね。

そのため明るい雰囲気を作ってくれる社員はありがたいし、逆に暗い雰囲気を作ってしまう社員は雇用主としては困ってしまうのです。

これだけは必ず毎日やろう

「自分は職場を明るくしないといけないのか…」と不安がることはありません。

普段の生活の中で少し意識するだけで「この人とは話しやすい」という雰囲気を作ることができます。

ぜひ次のことを意識してもらえたらと思います。

◯しっかりと相手に聞こえるように挨拶する

◯相手と話す時は体を相手に向ける

◯職場で愚痴や悪口を言わない

特に挨拶については、明るく大きな声で挨拶することで相手は「この人に嫌われてない」と思う人もいると思います。

逆に想像してみてください。

目も合わせず、暗い声で「おはようございます」なんて挨拶されたら、「自分何かしたかな?」と不安になりますよね。

そのため挨拶は本当に重要なコミュニケーション手段なんです。

また相手の話を聞く時に体も向けることで「あなたの話をしっかり聞きます」というスタンスに取られます。

そして職場の愚痴を職場で言うことで、雰囲気が明るくなることなんてありませんよね。

職場が明るい雰囲気になると自分だって行きたくなるし、雇用主はそんな従業員にいてほしいんです。

ぜひそんな従業員の一人になれるように意識して行動してみてほしいです。

まとめ

今回は障害者雇用を行う企業が障害者を雇用する時に持っていてほしい能力をまとめました。

改めてお伝えしますが、筆者は障害者雇用をしたこともあるし、B型施設として何人も障害者雇用で卒業してもらった利用者もいます。

その際に企業に対し推薦書や面接同行に行ったこともありますし、雇用主の方と話したこともあります。

特に、筆者は雇用主として「こんな人が職場にいてほしい」という気持ちが強く今回の記事に出てしまったかと思っています。

事業主として、何とか従業員のみんなが明るくやりがいと持って働ける職場にできないかと考えています。

そんな時に一人でも職場を明るくしてくれる人がいてくれたら、本当にありがたい存在なのです。

そんな人はぜひ長く一緒に働きたいと強く感じます。

ぜひ今回挙げた能力を、一つの要素として就職に繋げてもらえたら本当に嬉しく思います。

相手の求めるものを理解して自分にできることを提供しましょう