この記事は2025年1月4日に作成しました。

就労支援の施設を利用する上で、目標の1つになるのが障害者雇用で働くことだと思います。

しかし実際にはどのくらいの給与をもらい、どのような職種で、どのくらいの時間働いているかなど詳しくはわからないのではないでしょうか?

そこで今回は2025年1月に確認できる最新の資料を基に、精神障害での障害者雇用の実情を見ていきたいと思います。

これから障害者雇用を目指す人が、就職先の参考にでき、実際に働き始めてからギャップに悩まないようになってもらえたらと思います。

精神疾患での障害者雇用の人数と就労先の職種

2024年6月時点で、全国で精神疾患障害者雇用者は推計21万5千人いるとされています。

これは「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」という中に記載されています。

アンケートを取った6,406社において雇用されている精神障害者は6,387 人で、アンケートの回収から推計された人数です。

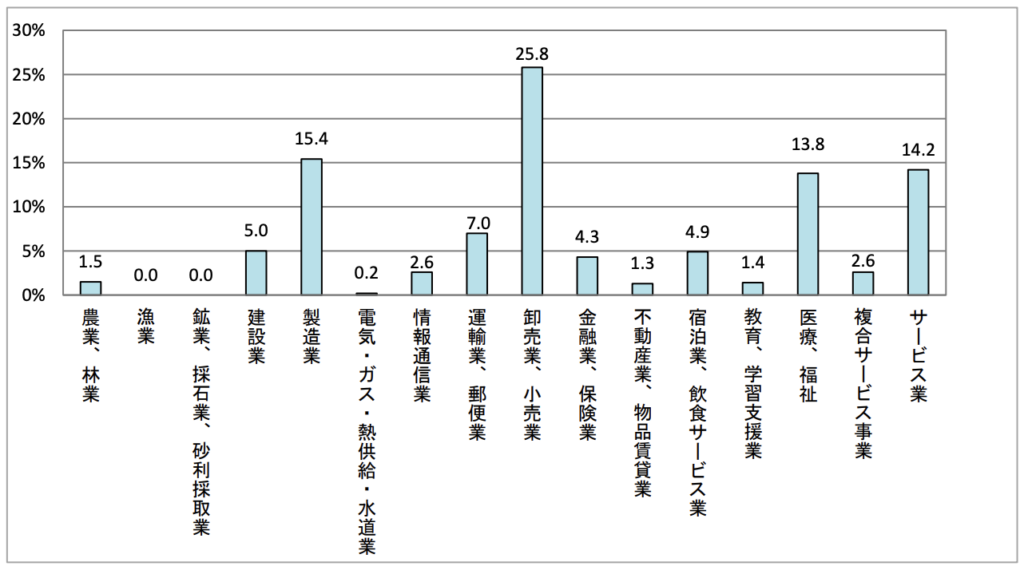

そしてアンケートが回収できた事業所で、どのような業種に勤めているかは以下になります。

精神疾患障害者雇用者が多く勤めるのは…

卸売業、小売業:25.8%

製造業:15.4%

サービス業:14.2%

医療・福祉:13.8%

上記のような結果になりました。

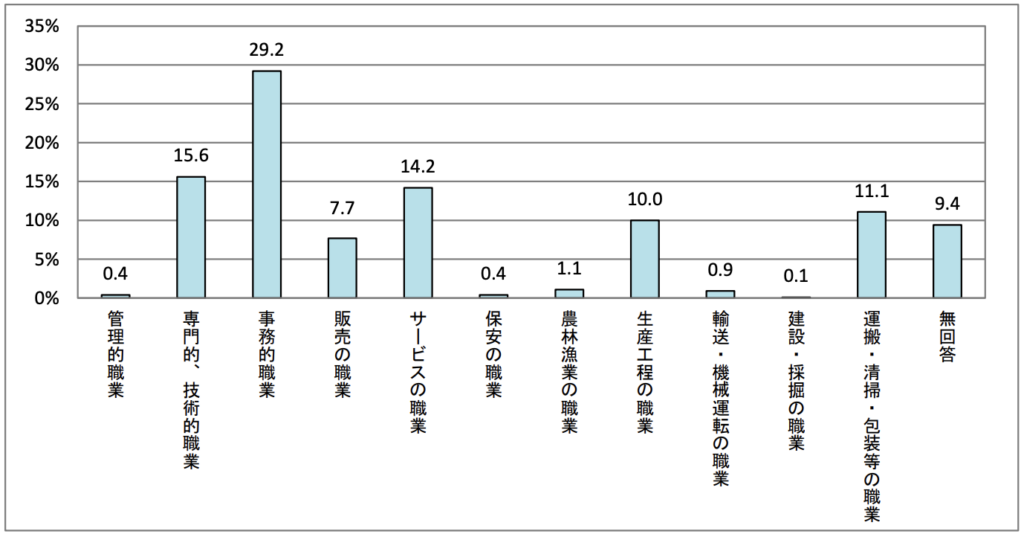

そして職業別の割合については以下になります。

結果、事務的職業(29.2%)、専門的・技術的職業(15.6%)、サービスの職業(14.2%)でした。

事務職が30%近くを占めているのは意外でした。

専門的・技術的職業については、詳しくは明記されていませんでしたがSEなどの専門性がある職業かもしれません。

他にも運搬や清掃、生産工程の職業など、今後はさらに職域としては広くなる可能性もありますね。

精神疾患の障害者雇用者の方が多い業種という、精神疾患者としては働くことに向いているのかもしれません。

業界、職種を知ることで、自分の就職に向けて考える指標になるかもしれませんね。

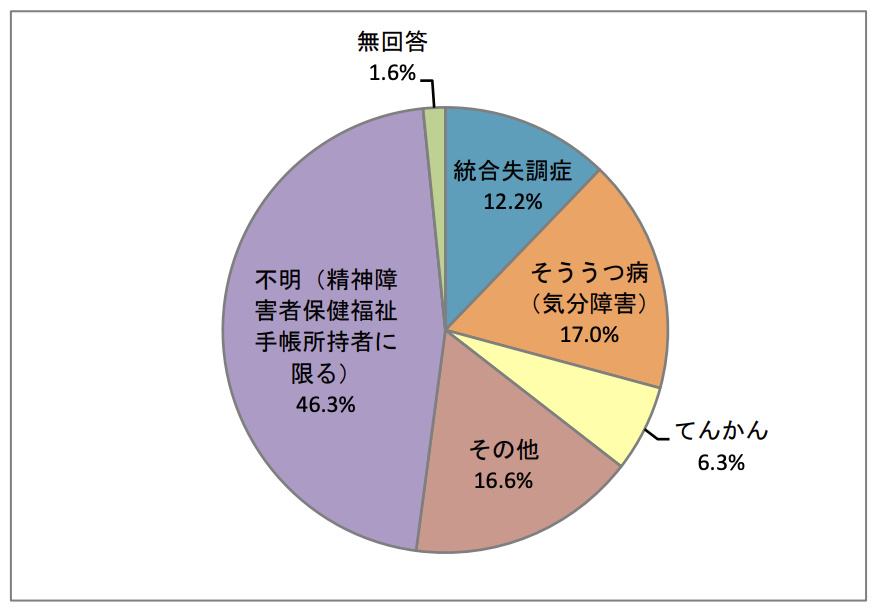

どのような精神疾患の方が多く働いているか

精神疾患といっても、うつ病や統合失調症、双極性障害など多岐に渡ります。

そこで実際に障害者雇用で働いている精神疾患の方はどんな疾病の人が多いか見てみましょう。

上手のような結果となりましたが、不明やその他の割合が多くてよくわからないですよね。

そこで報告書を詳しく調べてみると精神疾患の疾病については以下のような記載がありました。

イ. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(発達障害のみにより交付を受けている者を除く)

ロ. イ以外の者であって、産業医、主治医等から統合失調症、そううつ病又はてんかんの診断を受けている者

上記から、精神疾患については「統合失調症」「そううつ病(双極性障害)」「てんかん」「その他」とで分類していると考えられます。

また、障害者雇用については「障害者手帳」を所持していない人は雇用できません。

そして精神障害者保健福祉手帳を交付される人は、「精神保健福祉法」に以下のように記載されています。

【対象の疾患】

・統合失調症

・うつ病

・そううつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

そのため、「不明」「その他」の割合に入っている人は、統合失調症、そううつ病、てんかん以外の上記疾患のどれかということになります

データからは読み取れないため、ここはご容赦ください。

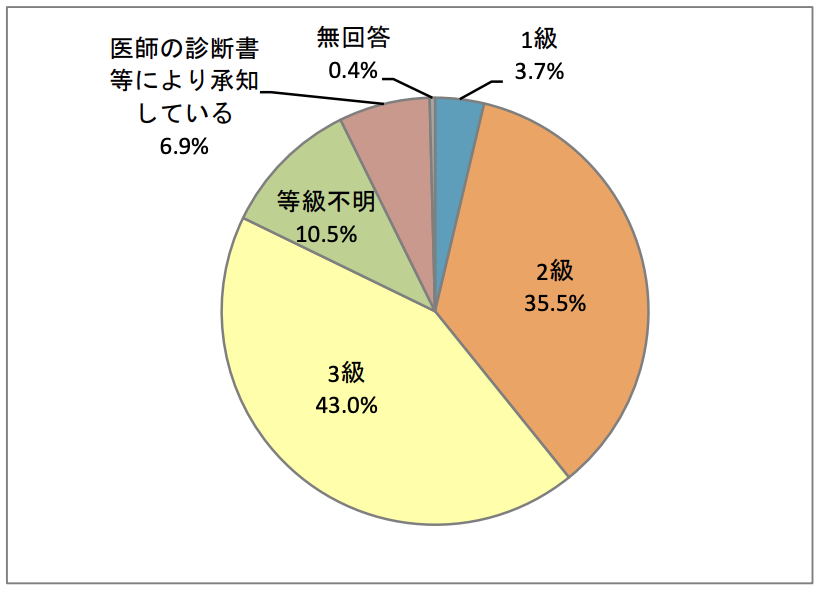

ちなみにデータから、手帳の等級での障害者雇用者数の割合も出ていました。

もちろん軽度とされる3級が多く、次いで2級、そして重度の1級になります。

ただ3級と比較しても2級の方々も割外が多いと筆者は感じました。

精神疾患での障害者雇用の平均給与や労働時間

障害者雇用において、給与についても重要ですが、労働時間も非常に重要な部分だと思います。

障害者雇用は障害についてオープンするため、職場での合理的配慮を受けやすいと言われています。

しかし実際にはどのくらいの時間働いているのか、給与と共に見ていきましょう。

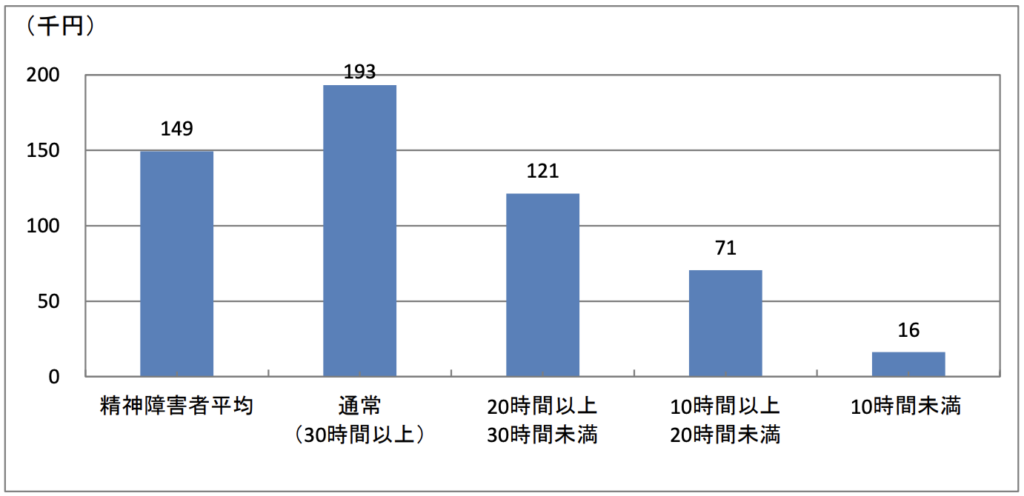

上図が精神障害者の労働時間と、労働時間に対する平均賃金となります。

もちろんですが、労働時間が長くなるにつれて賃金は多くなっており、30時間以上の場合は最低賃金程度の給与があると考えられます。

ちなみに日本では現在でも社員の所定労働時間の多くは40時間 / 週です。

30時間以上ということは以下のような働き方と考えれます。

【週所定労働時間30時間以上の働き方】

◯週4日勤務かつ1日の労働時間は8時間

◯週5日勤務かつ1日の労働時間は6時間

◯週5日勤務で労働時間は8時間

◯フレックスタイム制で平日は1日4時間ずつ、土日は8時間働くなど。

労働時間については企業によって自由度の高いところもありますが、日本ではまだそこまで柔軟ではない印象がありますね…。

さらに令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書には平均月間総実労働時間ついても記載がありました。

| 週の実労働時間の区分 | 実労働時間の割合 | 月の平均労働時間 |

|---|---|---|

| 30時間以上 | 56.2% | 134.2時間 週換算:33.55時間 |

| 20時間以上30時間未満 | 29.3% | 100.9時間 週換算:25.23時間 |

| 10時間以上20時間未満 | 8.4% | 59.9時間 週換算:15.00時間 |

| 10時間未満 | 2.7% | 20.8時間 週換算:5.2時間 |

上記が具体的な労働時間になります。

週に30時間以上働いている場合は、だいたい33時間なので週5で8時間のフルタイムほどではないにしても近いくらい働いていますね。

ちなみに企業の法定雇用率を満たす障害者雇用には条件があります…

【法定雇用率を満たす障害者雇用の条件】

◯常用労働者:1週間の労働時間が30時間以上の労働者

◯短時間労働者:1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者

短時間労働者は常用労働者の1/2人の扱いになります。

つまり20時間未満の短時間労働者の場合、「常用労働者数」にも「短時間労働者」にもカウントされません。

企業側としては法定雇用率を満たさない障害者雇用は、雇用する利点が少なくなります…。

そのためこれから就職を目指す場合には、自分が法定雇用率を満たす条件に当てはまるかを考えるといいと思います。

働きたいという気持ちだけではうまくいかないかもしれないため、2025年10月から開始される就労選択支援でも説明を受けるかもしれません。

まとめ

今回は精神障害者における障害者雇用での実情を2023年に公表されたデータからまとめてみました。

企業側としては色々なスキルのある優秀な人材がもちろん欲しいと思っているはずです。

ただ障害者雇用という観点からは、まずはしっかりと労働時間を確保することができるかという点も非常に重要です。

就労継続支援B型施設は様々なスキル習得を目指せますが、それ以上に「週5で通うことができる」など重視します。

それは施設の利用を通じて、体力を上げたり自分の体調と向き合い、生活基盤を整えるためです。

頑張って障害者雇用で就職したとしても労働時間を確保できずに退職…という可能性もあります。

今回は精神障害の方に注目しましたが、今後は身体障害や発達障害についてもまとめたいと思います。

実情を知り、働き方や給料、自分の望む方向かなど、少しでも役に立ててくれたら嬉しいです。

相手のニーズを知り、自分の市場価値を上げるのも就職において大切です。