この記事は2025年1月9日に作成しました。

就労支援を受けるきっかけは様々あると思います。

家族から就労支援について知らされることもあれば、友人、医師、相談員などきっかけは複数あります。

ただ、これまで福祉施設を利用していないのに、就労継続支援B型、A型、就労移行などどれがいいかなんて自分ではわかりませんよね。

そして調べたからと言って、どれが合っているか主観的な「働けそう」という感覚と、支援員から客観的に見た「働けそう」は必ずギャップがあります。

そのためこの記事では、就労移行支援の利用を検討している方がどのような点に注意すべきかをまとめています。

就労移行支援は原則として2年の期限があり、就職ができずに後悔してきた人をたくさん見ました。

ぜひこの記事を参考に、これから就労移行支援を利用すべきかの一助にしていただけたらと思います。

就労移行支援を利用する上での大前提

就労移行支援の本来的な役割は、障害者の方が就労に向けた様々なトレーニングを通じて一般就労(障害者雇用)へと繋ぐ役割があります。

実際に、就労移行支援のスタッフがその人に合った職場を提案してくれたり、職場の面接同行を行なっている場所のあるようです。

そのため障害者の就職に向けた動きとしては最も就職に結びつく可能性が高い施設形態です。

ただし、就労移行支援の期限は原則2年となっており、その間に就職できると考える人は多いかと思います。

しかし実際にはそんなに甘くありません。

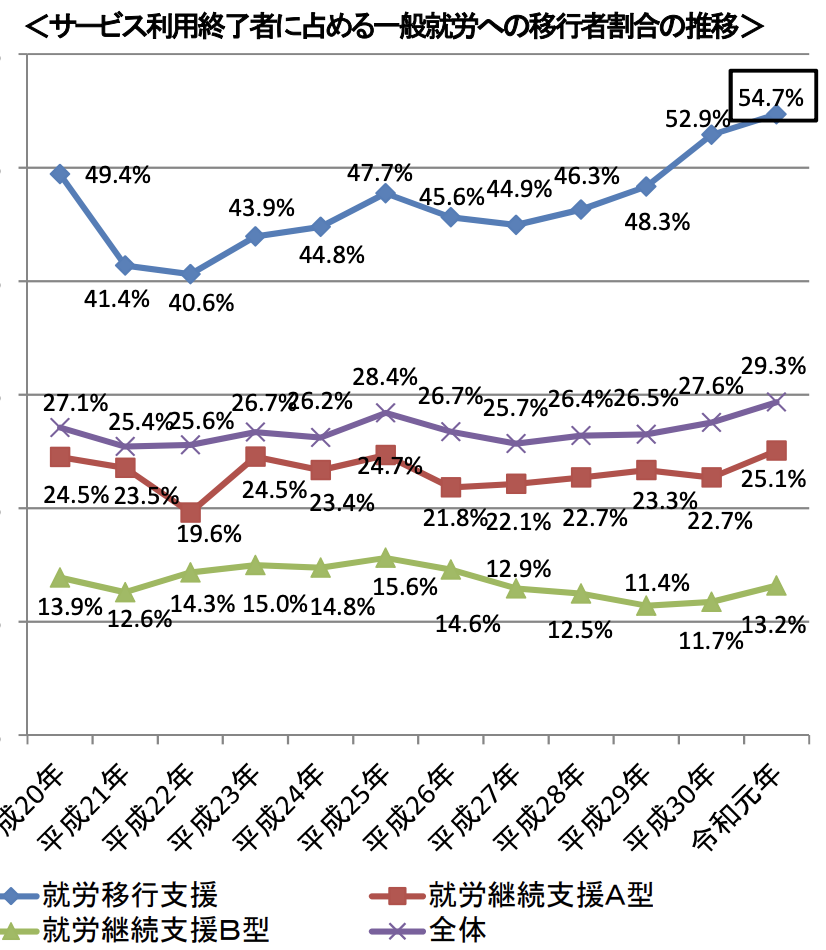

以下は東京都福祉局「令和4年度就労移行等実態調査 結果概要」のデータになります。

一般就労への移行者の割合は令和3年度が最高となりましたが、結果は以下のようになりました。

【サービス利用終了時の令和3年度の一般就労への就職率】

◯全体:29.3%

◯就労移行支援:54.7%

◯就労継続支援A型:25.1%

◯就労継続支援B型:13.2%

就労移行支援を利用したとしても、令和3年のデータではサービス終了時に約半数の54.7%です。

すべての人が2年間を満了したわけではありませんが、それでも就労移行支援を去る時に半分は就職できずに終わります。

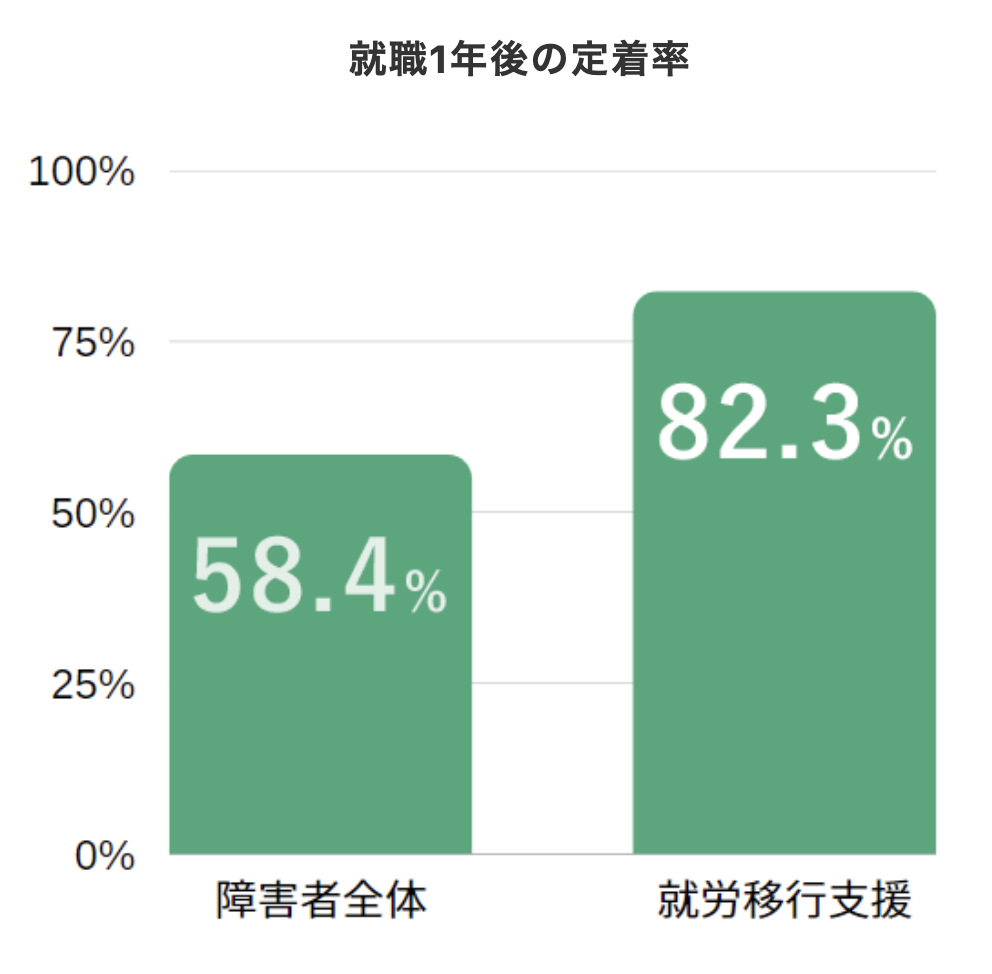

でも就労移行支援を利用した人の良いデータもあります。

具体的なデータのソースが見つかりませんでしたが、以下のように公示しているサイトもあります。

上記では、就職1年後の定着率は82.3%となっているため、就職した後については8割ほどが1年は就職し続けているということですね。

これらのデータだと、就労移行支援から半分の人は就職して、その後の8割は就職して1年後も働き続けているということになりますね。

そのため就労移行支援を利用する上での大前提は…

就労移行支援は就職へつながる可能性は50%で定着率は高い、でも原則2年間の期限がある

ということですね。

就労移行支援を利用する上での注意点

では2年という期限がある就労移行支援を利用する上で、どのような点に注意すればいいのでしょうか?

筆者は就労継続支援B型施設を運営していますが、就労移行支援の横の繋がりがある中で就労移行支援のスタッフと話すこともあります。

その中での見解と、よくある話から3つを厳選して注意点としてまとめたいと思います。

1. 利用する中でのプログラムを必ず確認する

よく、就労移行支援を探す上で「自分に合う施設を探すように」と見かけます。

しかし自分に合うか合わないなんて何を確認すればいいのでしょう?

基本的にはその施設で行われるプログラムを確認するのが良いでしょう。

就労移行支援では月間プログラムを設けている場所も多くあります。

そのため、その予定のプログラムを確認すれば、その就労移行支援の特色は何となく掴めると思います。

ただし、施設によっては「利用者の自主性に任せている」といったところもあります。

筆者としては、そんなことを謳っている就労移行支援施設は避けた方が無難と思っています。

自主性で何とかなるのであれば、障害者の方々はすぐに就職できるでしょうから…

2. 見下さない

就労移行支援のプログラムによっては、「こんなの私には必要ない」と思うようなものもあるかもしれません。

就労移行支援のプログラムには以下のようなことを取り組んでいる場所もあります。

◯報連相の練習

◯電話対応

◯チラシの折り込み作業

◯レクリエーション

◯コミュニケーションゲーム

プログラムの中には、「こんなの働く上で何の役に立つの?」と感じるものもあるかもしれません。

もしもプログラムを行う理由がわからなければスタッフに聞けばいいです。

聞いた上でも行う理由がわからなければ参加しなくていいかもしれません。

ですが、筆者は日々障害者の方と接する中で、人との会話や作業中の言動、スタッフへの質問など…

人によっては仕事上、相手が不快に感じてしまうかもなと思うことも多くあります。

プログラムは何のために組まれているかは、その施設によって考え方はあるかと思いますが、ぜひ前向きに受けていくことを検討してください。

3. 相談する先を複数設けておく

これは就労移行支援に限らない話かもしれませんが、自分が利用している施設や行なっている作業やプログラムに疑問を持ったとします。

そしてその施設のスタッフに相談しようとしても、基本的にスタッフは施設側の人なので中立的な立場ではありません。

では誰に相談したらいいのでしょうか。

◯家族

◯友達

◯相談員

◯市・区役所の障害者支援課

これらの人たちに相談すると良いかと思います。

そして、筆者としては「同じプログラムを受けている利用者」の人に相談するのはよくないと思います。

相談すべき相手は、プログラムの内容と相談者の訴えについて中立的な考え方ができる相手が望ましいと思います。

- 自分は疑問に思っているが、客観的に考えたら妥当な内容

- 自分は良いと思うけど、客観的に見たらおかしいと感じる内容

そんなこともあると思います。

そして就労移行支援は2年の区切りがあるため休みがちになったりしたら一旦利用するかを見直した方がいいです。

休みながらズルズルと利用するよりも、一旦退所して利用できる期限を確保した方がいいということもあります。

ぜひ客観的な視点で相談できる人が周りにいてくれるように心がけましょう。

就労移行支援を利用すべきか迷ったら

自分は就労移行支援を利用すべきなのか…

それがわからないのであれば、ぜひまずは以下の情報で調べてみると良いと思います。

まずは自分の行ける範囲の就労移行支援を調べてみましょう。

遠いと、「交通費助成」などがないと金銭的に厳しい場合もあるため…

STEP1の検索結果では出ない結果も多々あります。

STEP1の理由と同様に行ける場所が重要です。

前述したように、どのようなプログラムがあるかを調べましょう。

口コミも調べてもいいと思いますが、サクラの可能性も考慮しましょう。

実際にその場所を見学して、「人」を見ましょう。

これから関わっていく人と実際に話すのが重要です。

これだけ調べたら、おそらくその施設の雰囲気や特徴はわかるかと思います。

これまで就労移行支援施設に関わったことがないのであれば、見学までしたら雰囲気を体験でき、それだけでも良い経験だと思います。

たった2年だけの期限付きの施設です。

50%の就職率…それならせめて自分が選んで、納得した施設でチャレンジする方がいいと思います。

でも、それでも自分が就労移行支援を利用した方がいいかはわからないと思います。

そういう人には、2025年10月から始まる「就労選択支援」を検討してもいいと思います。

就労選択支援については、こちらをご覧いただけたらと思います。

現在、就労移行支援施設を利用している方も、希望があったら就労選択支援を利用することはできます。

ぜひ一人で悩まずに周りの人に相談していきましょう。

まとめ

今回は就労移行支援施設の利用について、本当に利用が適切かについてまとめました。

就労移行支援は何度も記載していますが、原則として2年の期限があります。

A型やB型などの就労支援の施設の中でも、就労移行支援施設は最も一般就労へ結びつきやすい施設です。

そのため、2年という期限をいかに充実して使うかが重要になります。

もしも就労移行支援施設を使うかを迷ったらB型施設という選択肢もあります。

B型施設でしっかりと週5回通った実績を作るというのは、体力等の強化もですが、B型施設から一般就労へつながる可能性もあります。

そのため就労移行支援施設という期間限定の施設をいかに充実して使えるかを、ぜひ検討段階から知っておいていただけたらと思います。