このブログは2024年12月30日に作成しました。

2025年10月から新しく始まる就労支援事業が「就労選択支援」です。

2024年12月現在、どのような支援を行うのか、どのような人が対象なのか、サービス費はどのくらいなのかなどの情報が出されています。

そこで今回は「就労選択支援」について、厚生労働省から公表されている情報を基にまとめたいと思います。

就労選択支援とは?就労支援の概要

就労選択支援の概要と目的

厚生労働省から出されている資料には、以下のような概要と目的が明記されています。

概要

「障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する。」

— みんなで学ぼう「就労選択支援」より引用

資料に明記されているように、就労選択支援は「就労アセスメント」を活用して、利用者自身の適正等を考慮し本人の望む方向へ支援するサービスということですね。

また目的は資料上、以下のように明記されていますが、すべてを記載すると文量が多いため抜粋します。

◯本人の強みや特性、望む方向への課題を本人と整理し、利用者の自己理解を促す。

◯自分にあった働き方を実現するために、どんな方法で何に取り組むのか本人と考える。

◯本人に地域の雇用事例や就労支援の社会資源について情報提供や助言を行い、適切な選択を支援する。

◯アセスメント結果を本人や関係者と共有し、就労支援に活用する。

◯就労選択支援後の支援でアセスメント結果を活用するため、関係機関と連携・調整を行う。

主には概要で示していた「就労アセスメント」を、より効果的に各関係機関に伝達して利用者の望む方向に前進するためと感じます。

たしかに各機関はそれぞれの専門に特化しているがゆえに、視野は狭くなりがちな傾向はあるかもしれません。

利用者の望む方向全体を見渡す役割として、就労選択支援が位置付くのであればかなり有用な支援になると思います。

就労選択支援って本当に必要なのか?

概要や目的を見て、こう思う人もいるのではないでしょうか?

「それっていつも私たちがやってることじゃない?」

確かに就労支援の支援員からしてみれば、目的の内容は普段から行なっている面談や半年に一度のモニタリングで話すべき内容だと思います。

普段から利用者の望む方向に対してアセスメントを取れている施設には必要のないことだと思います。

ただ難しいのは、支援者の「この人はこういう風に次のステージを目指したらいい」という視点と、実情や施設の運営の視点は異なるという点です。

これは筆者の考えた例ですが、一度考えてみてほしいです。

あなたはサービス管理責任者として就労継続支援A型施設で勤めています。

元IT関連の企業に勤めていた利用者が、A型施設を安定して利用して一般企業に勤めたいと希望が出たとします。

その時に、現況のIT業界の情勢を把握しつつ業界に合った適切な支援ができるでしょうか?

この例についてですが、IT業界に限らず他業界をいくつも経験している人は少ないのではないでしょうか。

極端な話、農業と事務員を比べたら仕事の内容もそうですが、働く時間なども大きく変わりますよね。

就労選択支援は、B型施設や就労移行だけでなく、就労支援を利用せずに就職に繋げることも視野にアセスメントを 行います。

そのため普段から主に所属する地域の地域資源だけでなく、どのような企業があるのかも把握しておく必要があります。

つまりよりマクロな視点で地域と密接に関わっていくという点では、就労選択支援は有意義な支援だと考えられます。

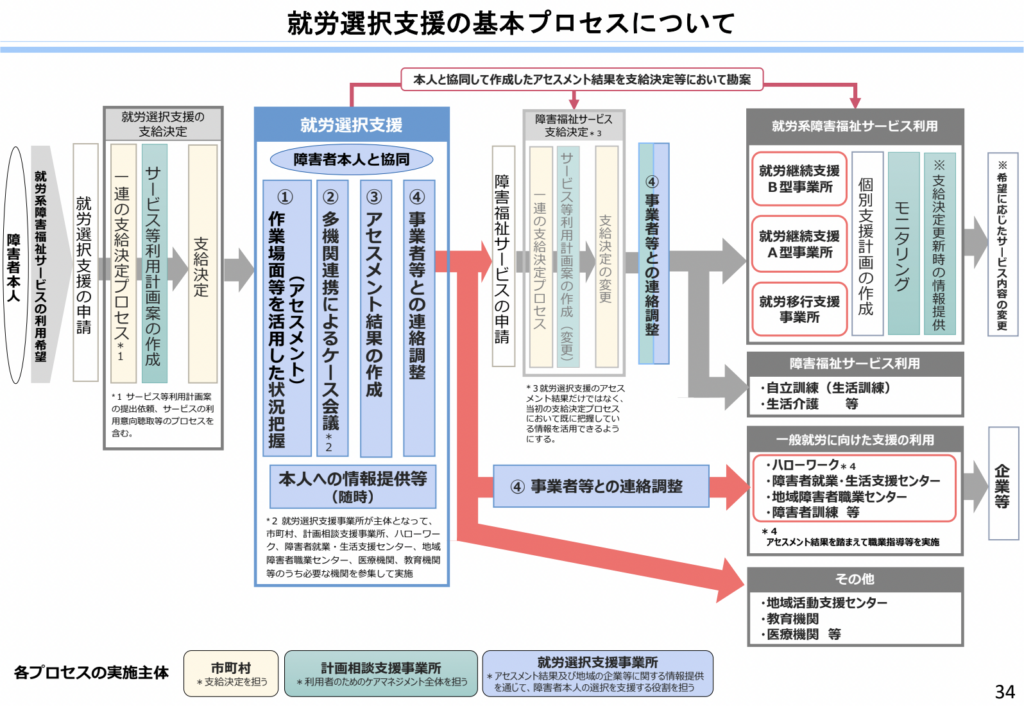

就労選択支援はどの段階で行われるのか

就労選択支援は、後述しますが幅広い対象者に対してB型施設等の施設を利用する前段階で利用することとなります。

障害者の方が就労支援の利用を希望したら、まずは就労選択支援でのアセスメントを受けます。

そしてアセスメントから、その人が就労支援なのか、生活介護なのか、就職なのか、さらにその中でもどの機関に繋ぐかなどを検討します。

上記画像からもわかるように、就労選択支援で本人と協同で考えたアセスメントを、次の施設で活かすというのが重要になります。

また、導入期だけでなくすでに就労支援を利用している障害者の方も利用することができます。

すでに就労支援を利用している方に対しても、同様に就労アセスメントを行うことで、自分の現在地から将来を考えるきっかけになるということですね。

就労選択支援の対象者

前述しましたが、就労選択支援の対象者はこれから就労支援を利用する人も、すでに就労支援をすでに利用している人も対象になります。

2025年10月から導入される予定ですが、実際にはどのような障害者の方が対象になるかを知っておきましょう。

就労選択支援の対象者

文章として明記されているのは、以下になります。

「就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者」

— みんなで学ぼう「就労選択支援」より引用

つまり就労支援をすでに利用している方、これから利用する方のすべてが対象になり得ますね。

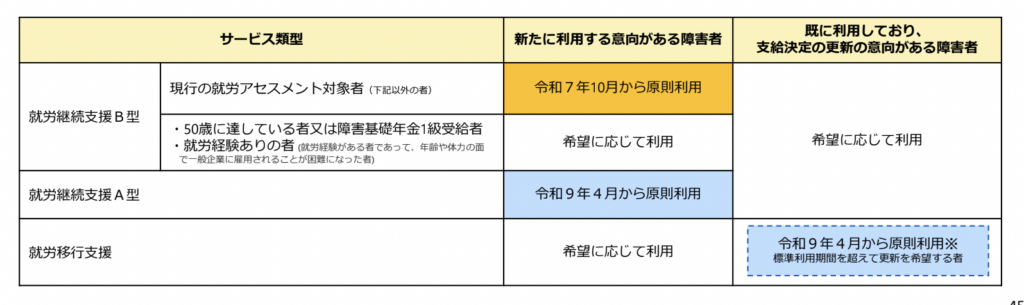

また下図は就労支援施設に、これから利用する方とすでに利用している方についてまとめられています。

簡易的にまとめると…

B型施設:2025年7月から新規利用者は必ず実施

A型施設:2027年9月から新規利用者は必ず実施

就労移行:新規利用者に希望があれば実施

そしてすでに就労支援を利用している方は以下のようになります。

B型施設:希望があれば利用できる

A型施設:希望があれば利用できる

就労移行:2027年4月から、2年経過しても就労移行の利用を希望する人に実施

そのため、前述していますがこれから就労支援を利用する人も、すでに就労支援を利用している人も就労選択支援の対象になり得ます。

就労選択支援の経過措置は…

2024年10月から指定を取得した事務所等で就労選択支援が始まりますが、一番気になるのはB型施設に関わる人かと思います。

厚生労働省の資料では、2025年10月から就労選択支援が始まり、その時点からB型施設の新規利用者は原則として就労選択支援を利用すると明記されていますので。

ただ、わかりにくい点が以下になります。

◯B型施設を今まで支給決定されていない人が就労選択支援を原則的に利用するのか

◯B型施設を利用したことがあって別のB型施設を利用する場合にも就労選択支援を利用しないといけないのか

上記のどちらの場合も就労選択支援の対象者となりますが、一度支給決定が下りた人も原則利用が必要かは大きな問題ですね。

現行のB型施設の新規利用者は基本的に本人が希望して、手続きを行えば利用可能です。

就労選択支援が始まることで、もしかすると運営が厳しくなるB型施設も出てくるかもしれませんね…

筆者も色々と調べたのですが、不明だったので新しい情報が入ったら随時更新していきます。

また就労選択支援を原則利用となっていますが、開始時点で近隣に就労選択支援事業所がない場合も考えられます。

その場合は、厚生労働省の資料に以下のように明記されています。

「近隣に就労選択支援事業所がない場合や、利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合には、現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用を認める。」

— みんなで学ぼう「就労選択支援」より引用

すぐに全ての人に就労選択支援を導入できるわけではないですもんね。

暫定支給決定がどの程度かは、地域ごとに異なると思うため、比較的地方の場合は実際に始まるまである程度の期間が必要かもしれません。

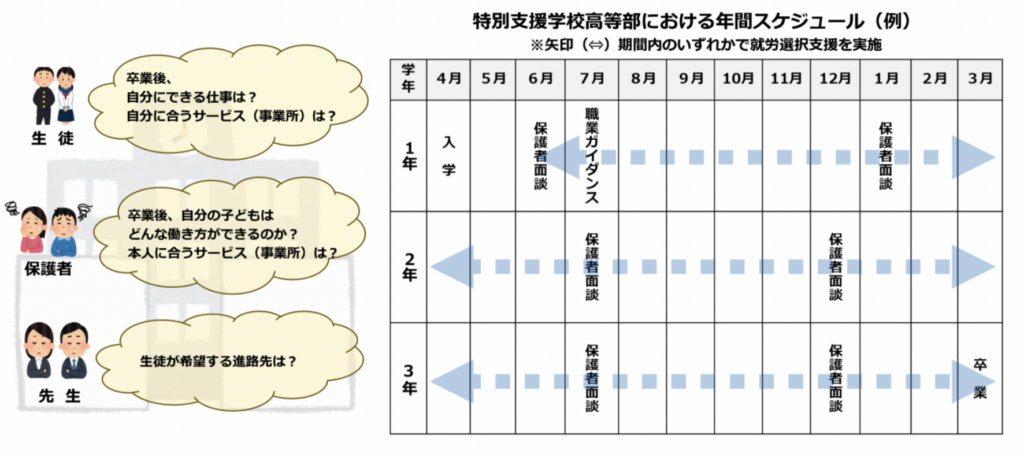

特別支援学校在学者はどうなるのか

支援学校を卒業後、B型施設の利用を開始する場合もありますよね。

厚生労働省の資料では、このようなケースは以下のように想定しています。

支援学校に在学している生徒は、在学中に就労選択支援を実施することが想定されています。

卒業後の進路について考える上で、在学中に複数回利用することも可能であり、1年生の時点から利用できます。

もちろん現行でも支援学校での卒業後の進路相談は行なっているはずですが、就労選択支援としての就労アセスメントを行うことが必要になります。

就労選択支援 事業者向け情報

就労選択支援事業は自事業所で実施できるとしたら実施した方がいいのでしょうか?

そもそも就労選択支援を実施するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。

厚生労働省から公示されている要件やサービス費、筆者の意見をまとめます。

就労選択支援事業者の人員配置・要件

そもそも、就労選択支援を実施する場所は以下が想定されています。

◯就労移行支援事業所

◯就労継続支援事業所

◯障害者就業・生活支援センター

◯自治体設置の就労支援センター

◯人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

◯これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する都道府県等が認める事業者

つまり自治体主体の施設もあれば、株式会社等が運営する施設でも実施はできるということですね。

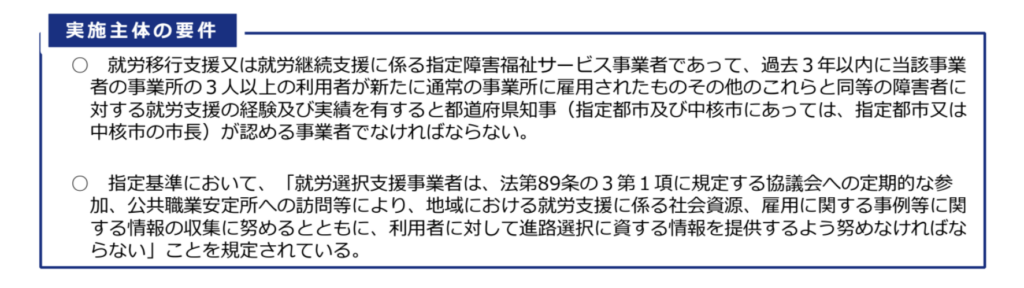

またそれらの事業所に対する要件が以下になります。

簡易的に要約すると…

◯移行支援または継続支援事業者は過去3年間に3人以上の雇用者を輩出したか、もしくはそれと同等の経験や実績があるか

◯協議会への参加やハローワーク訪問を通じて情報を収集し、利用者に進路選択に役立つ情報を提供するよう努める。

上記内容は、就労定着支援の指定を取得する時と似ているかと思います。

そのため就労移行支援事業者を中心に就労選択支援事業が広がっていくことが予想されますね。

また厚生労働省の資料から、人員配置は以下のように待っています。

◯就労選択支援員を配置する(常勤換算で利用者数 ÷ 15 人以上を配置)

◯移行支援や継続支援事業者が就労選択支援を行う場合、移行支援等の職員及び管理者が兼務可能。

◯サービス管理責任者の配置は不要(個別支援計画の作成は不要)

人員配置については、定着支援は40:1で人員配置を満たせるため、定着支援よりも人員配置的には厳しいですね。

ただ移行支援等のスタッフや管理者が兼務できるというはありがたいですね。

もちろんスタッフたちの通常業務を鑑みて、選択支援も行える方が事業者としてはありがたいと思います。

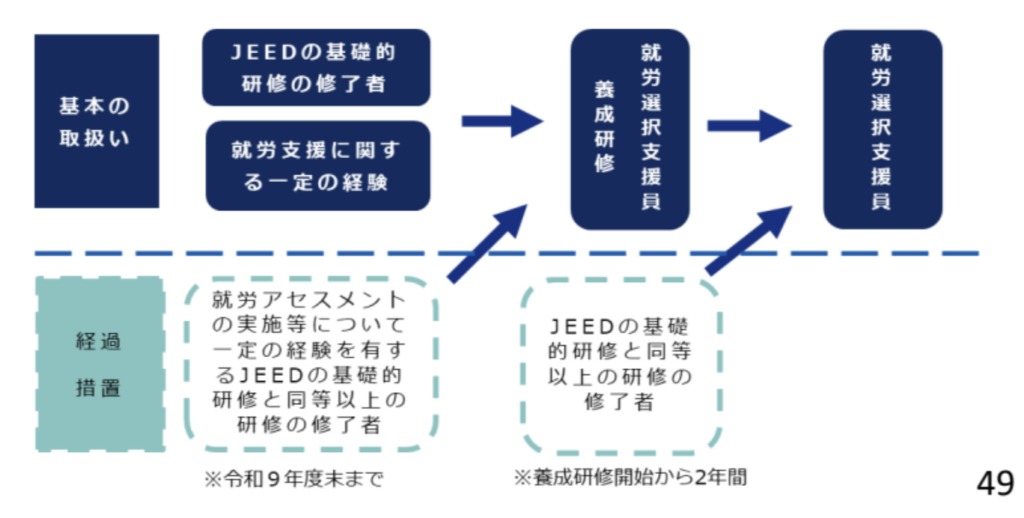

ただし就労選択支援員を配置・兼務する場合は就労選択支援養成研修を修了している必要があります。

【就労選択支援員養成研修の受講要件】

◯JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が実施する基礎的研修を修了していること

◯就労支援に関して一定の経験を有していること

◯経過措置:令和9年度末まで基礎的研修と同様の研修の修了者でも受講可能とする

経過措置はありますが、就労選択支援員としての要件を満たすのは一定のハードルがありますね。

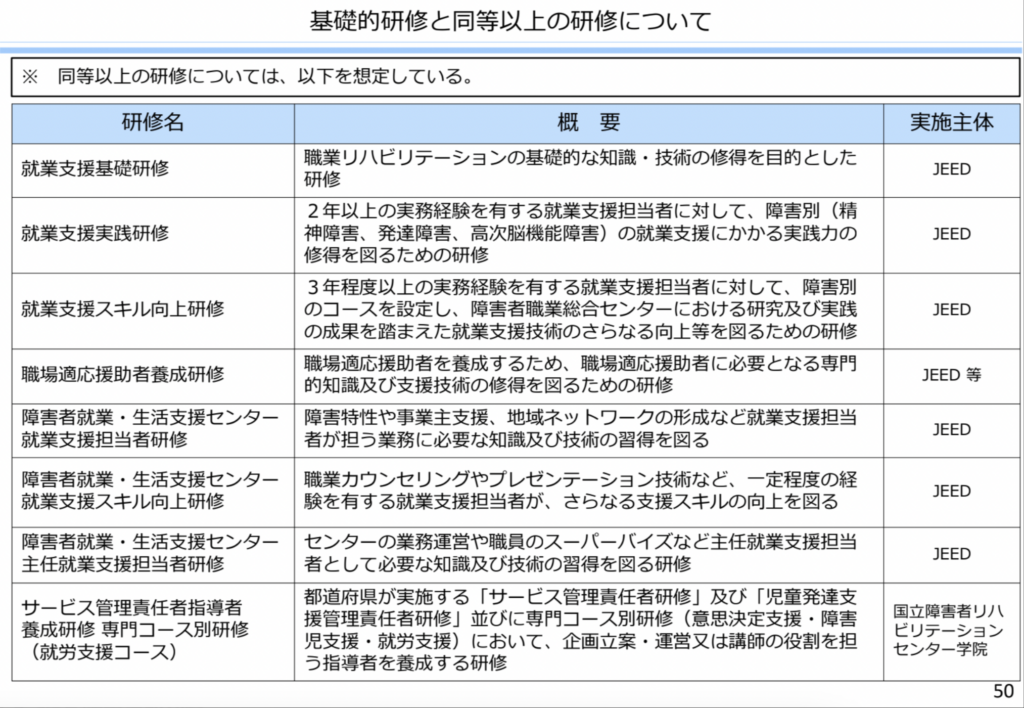

ちなみに厚生労働省の資料では基礎的研修として想定しているのは以下になります。

JEEDのサイトでは基礎的研修としてこちらページがありましたので、ぜひ参考にしてください。

就労選択支援のサービス費や支給決定期間

就労選択支援の基本報酬は以下となっています。

就労選択支援サービス費:1,210単位 / 日

特定事業所集中減算:200単位 / 月

地域区分によりますが、就労選択支援を提供すると約12,100円になります。

これは1日のサービス費になるため、1人の利用者に対して複数回実施することもありますね。

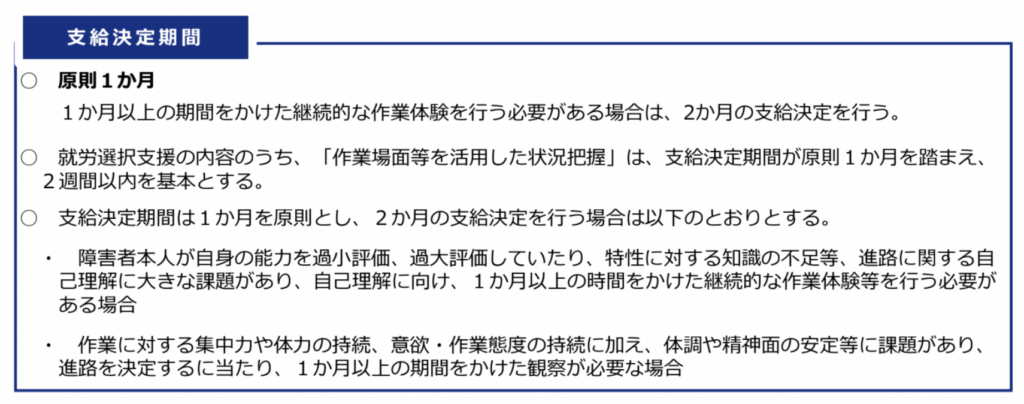

ではどのくらい支給決定期間が設けられるのでしょうか。

上記の通り、就労選択支援の支給決定期間は原則として1ヶ月となっています。

条件付きで2ヶ月の場合もありますが、基本は1ヶ月の間に提供するということですね。

もちろん、一度のアセスメントで利用者の環境要因等も含めたアセスメントができるわけではないと思います。

そのため1ヶ月の間に複数回アセスメントを行い、その回数 × サービス費が基本報酬となります。

ちなみに特定事業所集中減算は、正当な理由がなく提供総数のうち過去半年の間に提供した総数の80%が同一事業者に繋いだ場合が対象になるようです。

そのため自事業だけの利用を防ぐような措置になるようですね。

就労選択支援のメリット・デメリット

これまでの情報を踏まえて、筆者が考えるメリットとデメリットをまとめたいと思います。

基本的に筆者は就労選択支援はぜひ自事業で行いたいものの、どちらの良い面も悪い面も想定しておく必要があると思います。

メリット1:地域との繋がりがより密になる

就労選択支援は、利用者の希望や適正を考慮し適切な方向へ支援する事業です。

そのため自事業だけでなく、その地域の他の福祉資源や企業について把握する必要があります。

そして自事業よりも適切な場所があれば、その場所にアセスメントと通して繋げる役割となります。

より地域のことを知って、繋ぐことは利用者の可能性を広げることになります。

メリット2:施設の固定化を防ぐ役割にもなる

就労継続支援は期限の縛りのない施設です。

そのため同じ施設で何年も在籍し、なぜその施設を利用しているのか曖昧になることは多々あります。

就労選択支援は、すでに就労支援を利用している人も対象になります。

そのため利用者が同一施設を利用する以外にも、広い可能性を認識できる良い機会になるのではないでしょうか。

メリット3:これまで行なっていたことにサービス費として利益になる

B型施設等では、現行は利用希望者が施設に直接連絡を取るケースが多いかと思います。

その際には施設の説明を行い、人によってはA型施設や生活介護を勧めることはどの施設でも行なっているかと思います。

その導入段階を就労選択支援として実施することができれば、サービス費として事業利益になります。

もちろん地域資源を調べ、選択肢を提示し、適切な就労選択支援を行う必要があるため今まで通りではダメです。

そのため支援者のスキルアップやキャリアアップにもなるためメリットは大きいと感じています。

デメリット1:就労選択支援員の配置が1つのハードル

就労選択支援員は養成研修を修了していなければいけません。

そのため既存施設で支援員が兼務できるとしても、研修を修了するというハードルがあります。

そして養成研修は2025年度にならないと実施されません。

就労選択支援員になるためのハードルの高さは今のところ懸念点の1つになります。

デメリット2:支援員の養成に時間がかかる

就労選択支援員はその地域資源や企業について把握しておく必要があります。

地域資源は把握しやすいかもしれませんが、企業についての情報収集もしくは挨拶回りはハードルが高そうですね。

さらにこれまでの既存事業との兼務ともなると、なかなか就労選択支援員としての業務を行うのは別途時間がかかります。

支援員の業務負担についても考慮していないと過負荷になって離職に繋がるかもしれません。

デメリット3:常に情報のブラッシュアップが必要

ここ10年程度で全国のB型施設の総数は2倍以上増えています。(A型施設は減少傾向)

そのため地域にどんな施設があるのかは年々変わってくると考えられます。

またそれは就労支援施設だけでなく企業についても同様です。

障害者雇用を行なっている企業、法定雇用率、企業基準については今後も変化するはずです。

そのため情報を常にブラッシュアップしていく必要があると考えられます。

まとめ

今回は2025年10月から始まる就労選択支援について、厚生労働省の資料を基にまとめました。

結論から伝えると、筆者は就労選択支援については自事業で行いたいと思っています。

そのためのハードルはいくつかありますが、単純な利益だけでなく支援員のレベルアップや地域との密な繋がりは非常に重要です。

経営という点だけでなく、利用者が就労選択支援において新しい選択肢を知り、そこに向かって進んでいけるのはワクワクしますよね。

不明点はまだまだ多いですが、新しい情報が公示されたら改めてまとめますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。