この記事は2024年12月31日に更新されました。

就労支援員として働く皆さんは、どんな勤務条件で日々頑張っているでしょうか?

就労支援という仕事において、やり甲斐がある一方で待遇面で完全に満足できている人は少ないかと思います。

そこで今回は就労支援業界の給与事情等などについてまとめていきたいと思います。

読んでいけば納得できる部分はあると思いますが、就労支援事業は今後待遇が良くなる可能性も十分にあるのでぜひご覧ください!

2024年の全職種における年代別平均給与

就労支援員は障害者の方々への支援を行い、障害者雇用等の本人の目指す方向に共に歩む仕事ですが、大変だと思うことも多いはずです。

利用者本人との関係に悩むこともあれば、職場の人間関係、煩雑な業務等、メンタルが擦り切れてしまうこともあるでしょう。

そんな就労支援員の現在の待遇の実情はどうなっているのでしょうか…まずは就労支援でなく全職種の年齢別平均給与を見てみましょう。

dodaという転職サイトには年齢別の平均給与がまとめられていました。

| 年代 | 平均年収 | ||

| 全体 | 男性 | 女性 | |

| 全年齢 | 426万円 | 481万円 | 366万円 |

| 20代 | 360万円 | 385万円 | 337万円 |

| 30代 | 451万円 | 504万円 | 390万円 |

| 40代 | 519万円 | 601万円 | 420万円 |

| 50代以上 | 607万円 | 680万円 | 442万円 |

上記の内容は2023年9月~2024年8月の1年間にdodaサービスに登録した約60万人のビジネスパーソンが対象のようです。

別のデータですが、国税庁が発表した「令和4年分 民間給与実態統計調査」では、平均年収は対前年比2.7%増というものもあります。

実感は湧きにくいですが、日本の平均年収自体は上がっているようです。

ではこれを基に、就労支援員の給与はどうなっているのでしょうか。

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型のそれぞれの施設形態ごとに見ていきたいと思います。

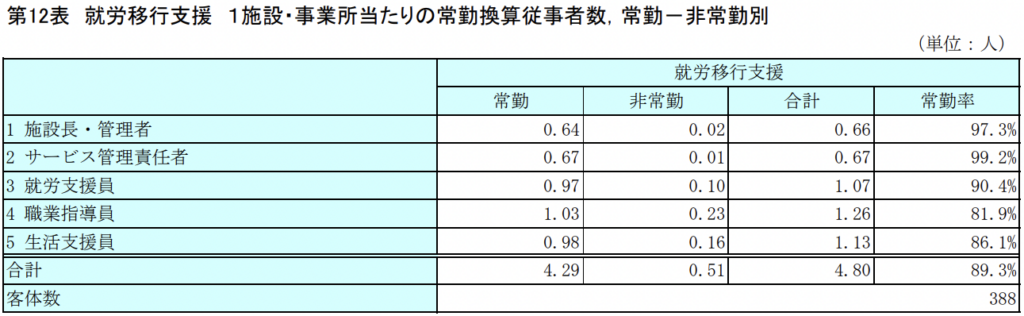

就労移行支援の常勤換算従事者数と平均給与

厚生労働省が公示している「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」では、施設の平均従業員数や給与が記載されています。

注意しなければいけないのは、地域差や勤続年数等については考慮されていないことです。

給与以外に常勤換算従事者数を挙げているのは、スタッフ数が多いことで1人当たりの業務負担は基本的に少なくなる可能性が高いからです。

それらを踏まえ、以下が就労移行支援の常勤換算従事者数と平均給与となります。

簡単にまとめると、以下のようになります。

就労移行支援施設の常勤換算従事者数と平均給与

平均常勤従業者数:4.80人

生活支援員の平均給与:223,246円

職業指導員の平均給与:229,246円

これだけ見てみても施設ごとの比較はできないため、次にA型施設の常勤換算従事者数と平均給与を見てみましょう。

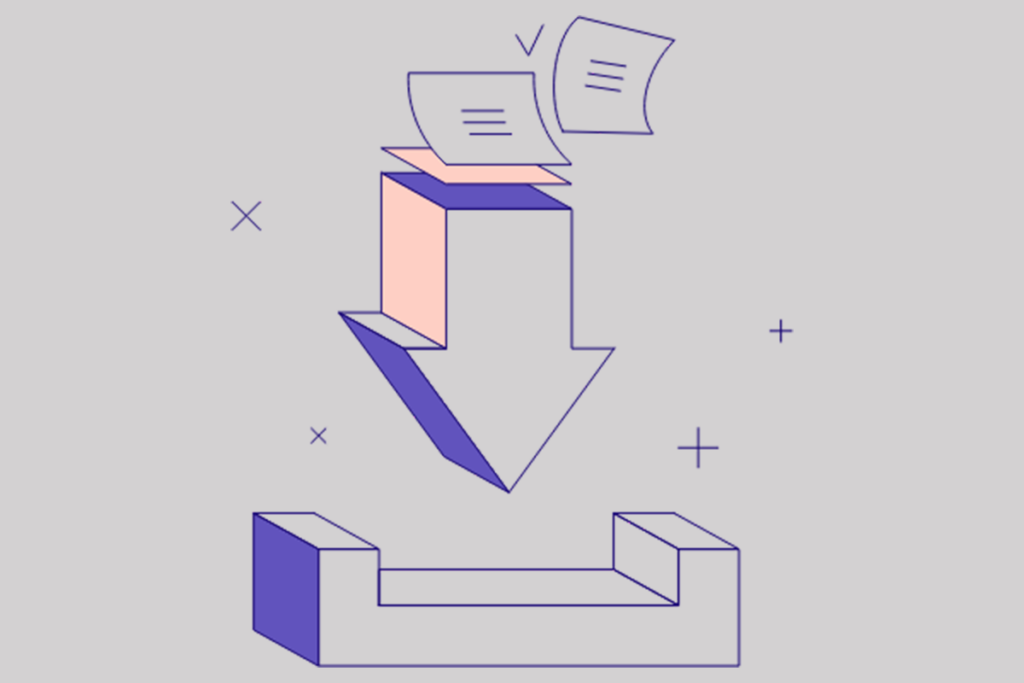

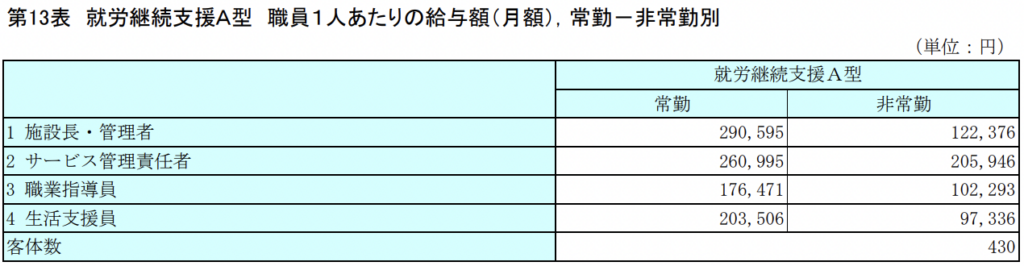

就労継続支援A型施設の常勤換算従事者数と平均給与

A型施設は、B型施設のステップアップ先として挙げられますが、どのくらいの従事者数と平均給与なのでしょう。

ちなみにA型施設は2024年度(令和6年度)には全国で300施設以上が閉鎖したということがありました。

原因の一つはA型施設のサービス費が下がったためとされていますが、今回は令和5年度のデータなのでどれほどの影響が出たかわかりません…。

簡単にまとめると、以下のようになります。

就労継続支援A型施設の常勤換算従事者数と平均給与

平均常勤従業者数:3.65人

生活支援員の平均給与:203,506円

職業指導員の平均給与:176,471円

このデータを見て、私は目を疑いました。

A型施設の運営は年々厳しくなっているようですが、平均給与にももしかすると顕著に影響が出ているのかもしれません。

A型施設の職業指導員の平均給与176,471円を厚生労働省が出している最低賃金チェックツールで確認してみました。

この場合、時給換算すると1,002円となり、東京都など都道府県の1/3の場所で最低賃金に満たさなくなります。

そのため給与水準としては、だいぶA型施設は低いという印象を筆者は受けました…。

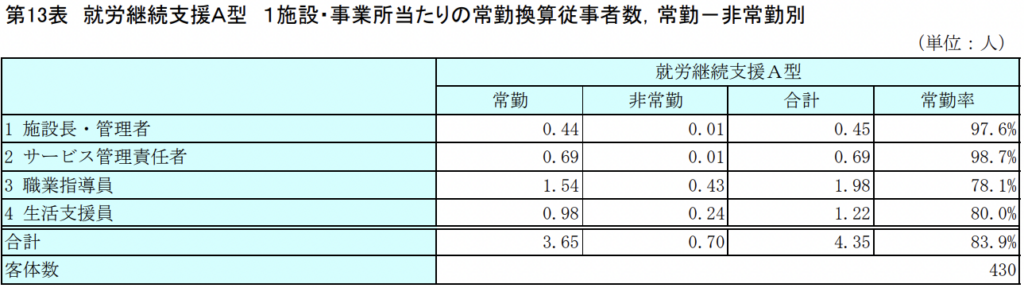

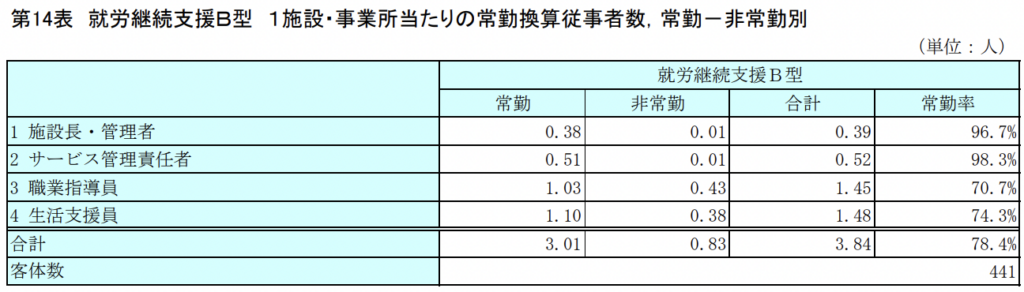

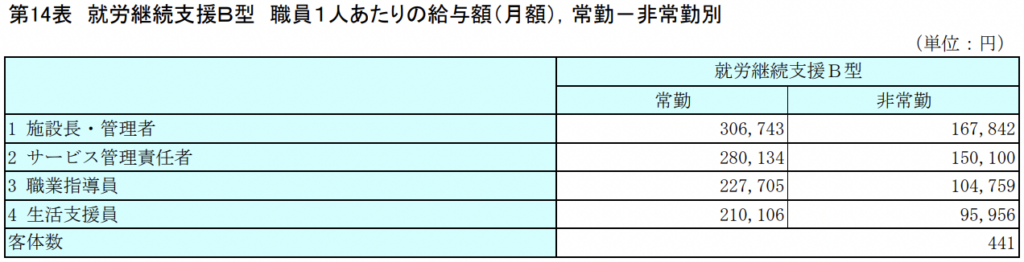

就労継続支援B型の常勤換算従事者数と平均給与

B型施設は10年前と比べると全国の施設総数としては2倍まで一気に膨れ上がっています。

そして令和4年度まで確認できましたが、現在でも増加傾向にあります。

そんなB型施設の常勤換算従事者数と平均給与はどのような状態でしょうか。

簡単にまとめると、以下のようになります。

就労継続支援B型施設の常勤換算従事者数と平均給与

平均常勤従業者数:3.84人

生活支援員の平均給与:210,106円

職業指導員の平均給与:227,705円

B型施設はA型施設よりも平均常勤従業数、平均給与ともに高い結果となりました。

B型施設はA型施設と違い、年々増加しているために需要が高く給与水準も高くなるのかもしれませんね。

就労移行支援、就労継続支援A型施設、就労継続支援B型施設をすべて比較してみると…

| 常勤換算従事者数 | 生活支援員の平均給与 | 職業指導員の平均給与 | |

| 就労移行支援 | 4.80人 | 223,246円 | 229,246円 |

| 就労継続支援A型 | 3.65人 | 203,506円 | 176,471円 |

| 就労継続支援B型 | 3.84人 | 210,106円 | 227,705円 |

見比べてわかる通り、常勤従業員数・平均給与ともに3形態の施設で最も高いのは「就労移行支援施設」です。

そして常勤従業員数・平均給与ともに3形態の施設で最も低いのは「就労継続支援A型施設」でした…。

この結果は今後の就労支援業界を考える上で重要な指標になると思うため、以下にまとめていきます。

今後の就労支援業界についての考察

今後の就労継続支援A型施設は…

考察の結論から伝えると、就労継続支援A型施設で今後も職務に見合った給与を得るのは難しいと思っています。

というのも、A型施設は利用者への最低賃金水準の給与を確保する必要がありながら、訓練給付費の単価は下がってきているからです。

最低賃金は、現在でも時給1500円を目指すとニュースで見ている人も多いことと思います。

最低賃金が上がることでA型施設が利用者へ支払う給与は上がります。

そしてA型施設の訓練給付費の単価が下がるけど、施設を運営するための固定費(家賃や水道光熱費等)の支出が大きくなり経営はひっ迫します。

それらを予見させるのが2024年度の全国300施設以上のA型施設閉鎖です。

今後、A型施設は給与を上げるどころか、給与を支払うのが難しい施設が増えてしまうかもしれません。

ただし、訓練給付費が上がる施策を取って安定的に利用者への給与を支払うことができる施設は依然として高い給付費を得られるので、A型施設での二極化が進むかもしれません。

就労移行支援と就労継続支援B型施設は…

この2形態の施設については、今後さらに給与水準が上がる可能性は十分にあると筆者は考えています。

というのも、この2つの施設については以下傾向があるためです。

就労移行支援施設:平成30年が最も多かったものの、近年は施設数は増加傾向

就労継続支援B型施設:近年もずっと施設数は増え続けている

そして、就労支援施設が閉鎖する主な理由は以下のような理由が多く聞かれます。

◯利用者が集まらない

◯人手不足

◯加算の悪化

そのため、スタッフの人手が足りないということは就労支援事業を行う上で非常に重要な問題となります。

以下は筆者が就労支援事業の事業主として、2024年下半期に起こった問題かつ、実際に行った施策です。

◯2021年時点と同じ給与水準(福利厚生は拡充していた)でも求人への応募数は明らかに少ない

◯求人の応募数が少ない・既存スタッフの離職を防ぐために給与の見直し(基本給の見直し等)

◯求人に記載できる制度の立て直し(資格手当の各種資格に対する金額の明文化)

◯食事手当などのさらなる福利厚生の拡充

筆者の施設はこれまで上述してきたデータよりも平均給与よりも高い給与を支給しています。

それでも求人の応募は少なくなったと感じています。

そのため給与水準の引き上げや、福利厚生のさらなる拡充を検討しています。

それだけ、就労支援の人手を確保するのは重要な問題なんです。

ちなみに、応募してきた人がどんな人でも来てほしいなんてことは思っていません。

応募があっても、「この人は就労支援うんぬんの前に自分の履歴書等を見直すべき」という人は多く来ます。

就労支援は、働きたくても障害があるが故に働くことが難しい人に支援を行う施設です。

弊社以外でも、当然ながら「なんだコイツ」と思うような、就労支援を行うに至らないと感じる応募者は落としています。

それでも、人手不足は重要な問題であり、給与や福利厚生を拡充している施設はあるのではと思っています。

そして就労移行施設や就労継続支援B型施設は、その傾向は今後も少なくとも3年は続くし、来年から始まる就労選択支援ではより専門性の高い人材が重宝されると思います。

まとめ

今回は就労支援の施設の形態ごとの実情についてまとめました。

筆者は直接A型施設の運営を行ったことはありませんが、数年の傾向を見ているとA型施設の運営は難しいと感じています。

運営が難しいということは、スタッフへ給与等で繁華するが難しいということです。

もちろん、行政が望む運営をしているA型施設は今後も安定して運営できる可能性はあります。

そしてA型施設に限らず、就労移行支援や就労継続支援B型施設が突如として閉鎖となる可能性だってなくはありません。

就労支援員は自分だって生活していく必要があります。

自分の勤める施設だけでなく、業界全体の実情も把握しながらキャリアを今後も努めていきたいですね。