この記事は2025年1月14日に作成しています。

就労支援員の方々は、利用者のために向上心が高い方も多くいます。

利用者の言動からどんな思考かを考える、メンタル疾患の方々にどういう声かけを行うか、働く人たちへの支援方法…

様々な民間資格も多くあります。

でも資格を取得しても、それがダイレクトに給与に反映されるとは限りません。

だからこそ就労支援の業界で給与アップに結びつく資格を把握することで、利用者のための勉強かつ自分のための資格にもなります。

また今回は自分の取得したい資格が給与に結びつくか調べる方法や交渉方法もまとめたいと思います。

ぜひ今よりも給与アップを目指す方はご覧いただけたらと思います。

就労支援員として給与アップが望める資格

前述しましたが、最近は国家資格ではない民間資格が多数あります。

職場によりますが、民間資格まで広く資格手当を出している場所はそこまで多くないと思います。

というのも、民間資格は全職種ですが少なくとも450以上の資格が日本にはあります。

筆者は経営者として、そこまで資格ごとに資格手当なんて網羅できないですし、「何それ?」という資格もあります。

そんなよくわからない資格を持っていても、就業規則や賃金規定をいちいち変更するというのは難しいのです。

就労支援の現場で取得していて優遇される資格の根拠

前述しましたが、就労支援の場において一部の資格保持者は給与面において「資格手当」として所持しているだけで給与が上がります。

というのも、その資格を持っているがゆえに「福祉専門職員配置等加算」という加算を施設として取得できるからです。

この加算は常勤職員のうち、全体の何%が福祉専門職の場合は訓練給付費に+αの給付費が加えられて施設の収入になります。

そのため、この福祉専門職員配置等加算の対象になっている資格が給与アップの可能性が高いと言えます。

対象資格は以下になります。

1. 社会福祉士

社会福祉士は多様は福祉のニーズを抱える人たちへ専門的な視点から支援を提供し、自立や生活の安定を促進する職種です。

ソーシャルワーカーやケアワーカーとも言われますね。

社会福祉士の主な業務は以下になります。

◯相談業務

◯連絡調整

◯権利擁護

◯地域福祉の促進

社会福祉士になるための最短ルートはまた別途まとめていきますが、国家資格なので国家試験を受ける必要があります。

2. 精神保健福祉士

精神保健福祉士は精神疾患や精神的な困難を抱える人々を支援する専門職です。

主に、精神科医療や地域生活の場で相談支援や福祉サービスの調整を行い、本人や家族が安心して暮らせるようサポートします。

精神保健福祉士の主な業務は以下になります。

◯相談支援

◯社会復帰支援

◯福祉サービスの調整

◯危機対応

精神保健福祉士についても、最短でなれるルートは別途まとめたいと思います。

3. 介護福祉士

介護福祉士は高齢者や障がい者など、介護を必要とする人々の日常生活を支援する専門職です。

介護職の中で唯一の国家資格であり、介護のプロフェッショナルとして、身体介護や生活支援を行います。

就労支援は身体障害者の方にも接することはもちろんありますが、「就労」のため常時介護を必要とする人は基本的にはいないかと思います。

それでも福祉専門職員配置等加算の対象となる資格になります。

就労支援に限らずですが、介護福祉士の主な業務は以下になります。

◯身体介助

◯生活支援

◯コミュニケーションと見守り

◯家族支援

◯福祉用具の活用

◯チームケアの推進

介護福祉士についても、最短でなれるルートは別途まとめたいと思います。

4. 公認心理士

公認心理士は日本における心理職初の国家資格で、2017年に創設されました。

心理学に基づく専門的な知識と技術を活用し、人々の心の健康を支援する専門職です。

精神保健福祉士の主な業務は以下になります。

◯心理アセスメント

◯心理相談

◯心理支援

◯関係機関との連携

◯教育と普及

公認心理士についても、最短でなれるルートは別途まとめたいと思います。

その資格が給与アップが可能かを調べる方法

ではあなたが働く職場で資格で給与がアップするかを調べるにはどうすればいいでしょうか?

もっとも確実なのは、「賃金規定」を調べることです。

賃金規定は基本給や各種手当について明記してある規定になります。

筆者はサラリーマンの頃、就業規則や賃金規定について調べたことはありませんでした…そんな人は多いのではないでしょうか?

そんな人はぜひ一度、職場の就業規則や賃金規定について調べてみることをお勧めします。

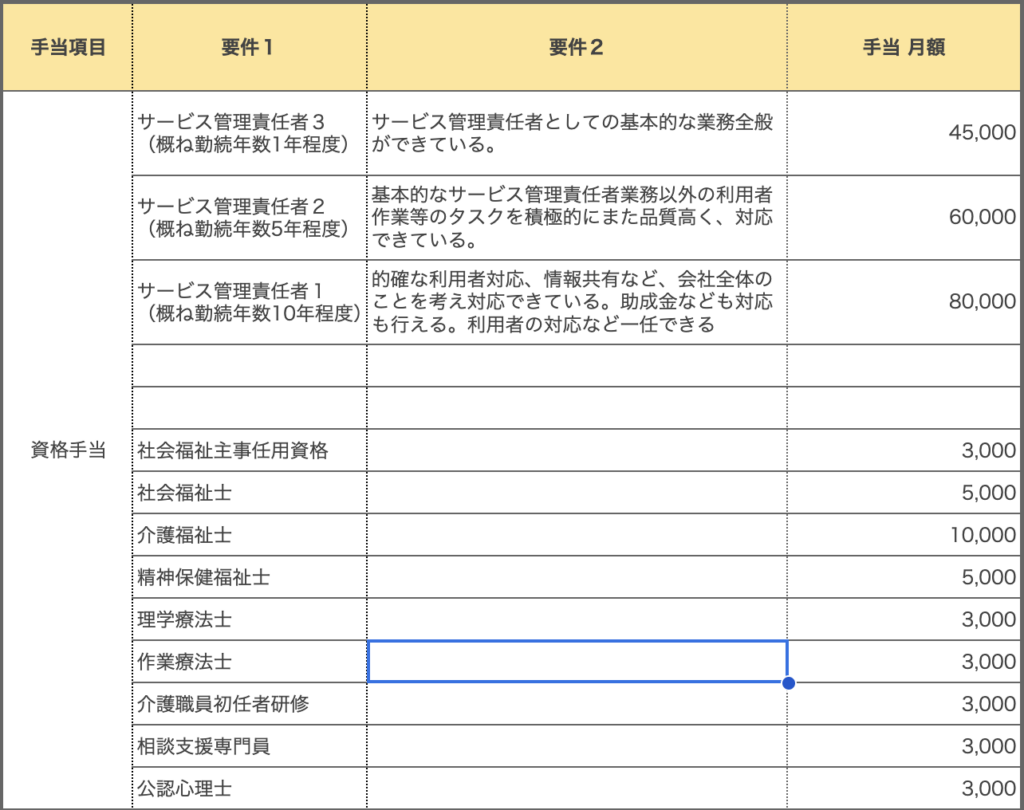

筆者は就労継続支援B型施設を運営しており、資格手当についても賃金規定の一部に定めています。

資格手当は2025年1月現在において、以下に定めています。

前述していた4つの職種についてはもちろん資格手当を支給しますし、福祉や医療職なども含めて支給するようにしています。

他にも、資格取得は奨励しているため従業員から資格取得の報告を受けたら資格手当を検討しますが、そこまで柔軟に対応する職場は少ないと思います。

ちなみに…就業規則や賃金規定については常時10人以上の労働者がいる職場は作成義務がありますが、それ未満ですと作成義務がありません。

そんな職場にお勤めの場合は、筆者としては雇用主に直接話すことをお勧めします。

「社長にそんなことは話しにくい…」という人もいるかもしれませんが、なぜ直接お話しした方がいいかは後述しますね。

今の現場で給与アップの交渉をすべきか

基本的に、賃金規定に資格手当が定められているのであれば給与に反映されているはずです。

もしも給与に反映されていないとしたら、それはすぐに上席に確認した方がいいでしょう。

もしかすると基本給等に含まれているかもしれませんが、その場合は最低賃金を計算して…などの給与の見方については別途まとめますね。

今回は職場への交渉という点において、前述した「福祉専門職員配置等加算」の要件を基に考えたいと思います。

事業所の全常勤の直接支援職員のうち

- 有資格者職員の割合が35%以上(Ⅰ)

- 有資格者職員の割合が25%以上(Ⅱ)

有資格者は社会保険福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認心理士、作業療法士のいずれか。

福祉専門職員配置等加算で考えると、常勤職員の中で有資格者が何人いるかで加算が取得できるか、高い加算が取得できるかが決まります。

ちなみに加算はそこまで大きく収入が変わるというわけではありませんが、就労支援施設を運営する者からすれば、加算は少しでも多く取りたいです。

それがたかが数万円だとしても、運営者としては細かくこだわる人はいます。

話を戻すと、福祉専門職員が35%または25%というは、以下のように変わります。

直接支援常勤職員は6人

そのうち有資格者は2人

2人 ÷ 6人 = 33.3%(福祉専門職員配置等加算ではⅡに該当)

直接支援常勤職員は6人

そのうち有資格者は3人

3人 ÷ 6人 = 50%(福祉専門職員配置等加算ではⅠに該当)

そのため、直接支援常勤職員の中で有資格者であったら福祉専門職員配置等加算が取得できる可能性が高いということになります。

ちなみに直接支援常勤職員というのは、サービス管理責任者や目標工賃達成指導員を除く、生活支援員や職業指導員ですね。

人員配置については、監査や実地指導において施設の壁に人員配置の資料を提示しておく必要があるため、確認してみてください。

あなたが直接支援常勤職員かつ有資格者である場合、福祉専門職員配置等加算を取得できる「収入を上げることができる職員」ということになります。

そしてもしも資格を取得していても給与に反映されていないなら、直接支援常勤職員の数によって、あなたがいなくなると収入が減るため強気に給与アップの交渉ができます。

というより、経営者としては少しでも施設の収入が増えることが望ましいため、そんな人材は手放したくないです。

福祉専門職員配置等加算が自分の勤める職場で取得しているかは、処遇改善加算と同様に調べることができます。

他にも調べ方はありますので、別途まとめたいと思います。

まとめ

今回は就労支援員が給与アップのために取得すべき資格についてまとめました。

こちらも別途まとめたいと思いますが、就労支援施設において人員配置を維持できずに施設が廃止となるケースは多分にあります。

そのため、特に福祉専門職員配置等加算が適応される資格を持っている人材は重宝されます。

そして重宝される資格になるため、よくわからない民間資格よりもしっかりと加算の対象となる資格を取得すべきと筆者は考えています。

もちろん、利用者の支援のために自分が必要と感じて取得する民間資格について筆者は否定するつもりはありません。

しかし民間資格が乱立する中、「よくわからないけど役に立ちそう」という理由だけで時間とお金を費やして資格を取得するのはお勧めできません。

ぜひ今後のキャリアアップを図るのであれば、利用者のためにも自分のためにも根拠のある道筋を辿っていただけたらと思います。

キャリアアップは明確な目的を持って図りましょう