この記事は2025年1月30日に作成しました。

あなたは自分の勤めている施設がどうやって収入を得ているかをご存知でしょうか?

自分が頑張って働いている施設が、どのくらいの収入を得ているかは自分の給与や賞与にも影響します。

赤字経営で火の車の状態なのに、従業員の給与を上げるなんて難しいですよね。

そこで今回の記事ではB型施設の、施設が受け取る訓練給付についての計算方法や平均的な数値からおおよその収入についてまとめたいと思います。

自分たちは頑張って働いている、それがどれだけ施設の力になっているかを知りましょう。

今回の記事をご覧いただき、ご自身の施設についての理解をさらに深めていただけたらと思います。

基本的な訓練給付費の計算

そもそも、就労支援の事業所がどのようにして利益を得ているかを正確に把握している就労支援員は少ないと思います。

就労支援施設は、利用者が在住している自治体に対して何回利用したかなどの情報を国保連に報告して、自治体から訓練給付費を得ます。

それが就労支援施設の収入になります。

そのため、就労支援施設では利用者の方がどれだけ自施設を利用してくれるかということが重要になるわけですね。

詳しい訓練給付費の内訳が以下になります。

就労支援施設の基本的な訓練給付費の計算方法

訓練給付費 = (自施設の基本報酬単位 + 各種加算) × 利用者全員の月間利用回数 × 地域区分料金

基本報酬単位 : 施設の人員配置や平均工賃区分で決定

各種加算 : 処遇改善加算や福祉専門職配置加算などの加算

利用者全体の月間利用回数 : 利用者全員が月にその施設を利用した回数

地域区分 : 自施設がどの市や区などにあるかで1単位当たりの金額が振り分けられる

わかりにくい説明で申し訳ないですが、基本的な訓練給付費の計算は上記のようになります。

例えばの計算を以下に記載します。

基本報酬単位 : 利用者6人に対してスタッフ1人体制、その他処遇改善加算等はなしとし平均工賃区分(七)

→673単位

利用者全体の月間利用回数 : 250回

地域区分金額 : 横浜市に施設があるとすると2級地となり1単位はB型施設の場合10.91円

計算式 : 673単位 × 250回 × 10.91円 = 約1,835,607円

このような計算式となります。

ちなみにこの計算式は本当に簡略化しているし、想定した利用者全員の1ヶ月の利用回数はかなり少ないです。

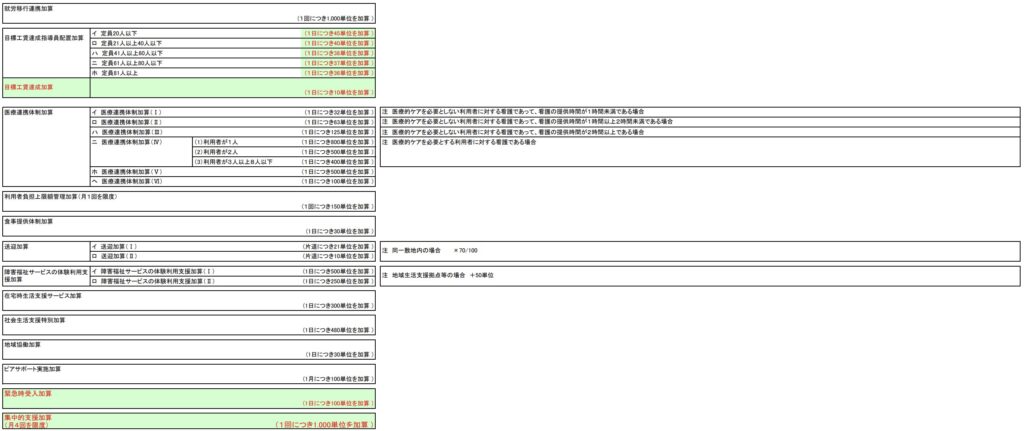

本来であれば処遇改善加算や福祉専門職配置加算、欠席加算を取得しているでしょうし、その他の加算もあります。

しかしそれらを一つ一つまとめるとかなりの文量になるため、一部例を厚生労働省の資料から抜粋します。

筆者はB型施設を運営しているためある程度は理解していますが、すべては把握できていません。

しかし簡略化した計算で次から別途まとめるため、ぜひ続きもご覧ください。

B型施設はどのくらいの収入があるの?

訓練給付費の基本的な計算方法については前述しましたが、施設によって人員配置や平均工賃月額などによって基本報酬は変わります。

そして何より、利用者全体の月間利用回数によって施設に入る訓練給付費が大きく変わります。

そこで令和4年度に株式会社インサイトより公表された資料を基に、全国のB型施設の平均的な収入について考察していきます。

資料は以下になりますので、ぜひご参照ください。

B型施設に多い平均利用者数と利用回数

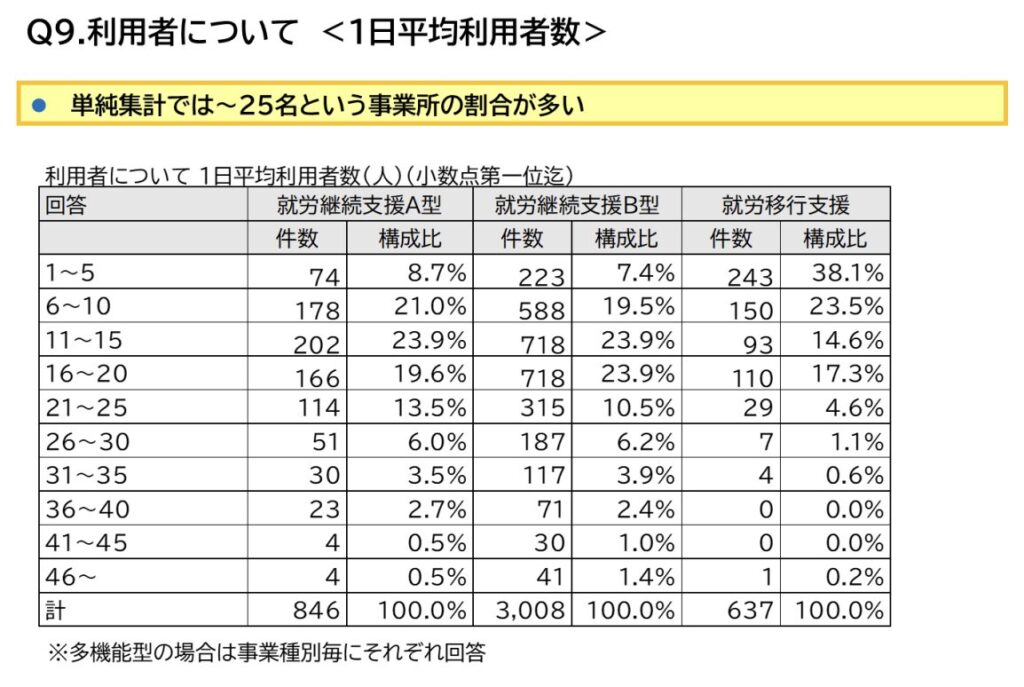

資料より、1日の平均利用者数が以下になります。

平均利用者人数は以下が多いという結果になり、構成比的に多いものを抜粋すると…

【平均利用者人数とおおよその月間利用回数】

1位 11〜15人(23.9%) = 月間利用回数 : 242〜345回(開所日数22日または23日で計算)

1位 16〜20人(23.9%) = 月間利用回数 : 352〜460回(開所日数22日または23日で計算)

3位 6〜10人(19.5%) = 月間利用回数 : 132〜230回(開所日数22日または23日で計算)

もちろん設立して間もない施設などもあるかもしれません。

しかし個別的な施設の背景はわからないため、ここでは純粋な1日の平均利用者数から月間利用回数を導きました。

この結果を踏まえて次は基本報酬単価を算出するために平均工賃月額を見ていきましょう。

B型施設に多い平均工賃月額

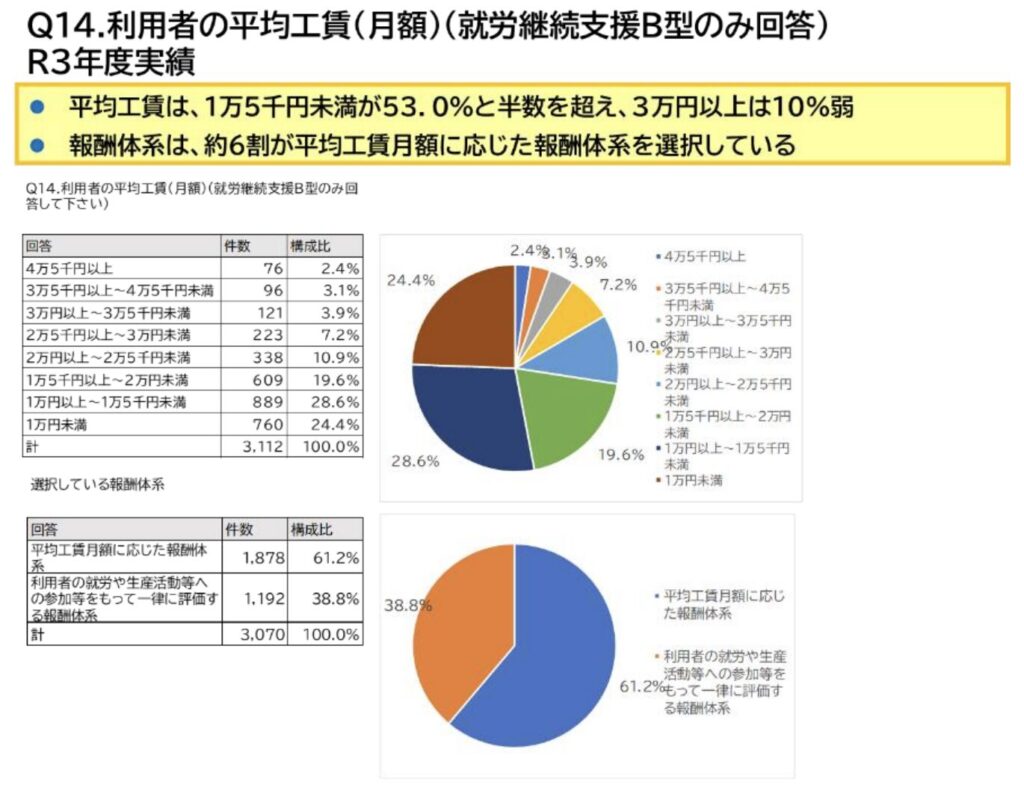

前述した資料には、B型施設における平均工賃月額についてもまとめられており、以下になります。

平均工賃月額については最大45,000円以上、最低で10,000円未満で区分されますが、比率が多い平均工賃月額は以下のようになります。

B型施設に多い平均工賃月額と基本報酬単位

1位 10,000円以上15,000円未満(基本報酬単位532〜673単位)

2位 10,000円未満(基本報酬単位490〜590単位)

3位 15,000円以上20,000円未満(基本報酬単位557〜703単位)

前述していますが、施設の収入を決定する要素が基本報酬単位となります。

この基本報酬単位は平均工賃月額と、利用者6人、7.5人、10人に対してスタッフ1人が配置されているという「人員配置」も影響します。

そのため基本報酬単位にばらつきがあるのはご了承ください。

ちなみに2024年度は福祉障害サービスの報酬改定で人員配置6:1というのは新しく新設されました。

そのため人員配置の平均等の最新情報が公表されるのは2025年度以降になると予想されます。

ではこれらのデータを基に、次は改めてB型施設の施設に入る訓練給付費について計算してみましょう。

平均的なB型施設の訓練給付費はこれくらい

ここで施設の収入となる訓練給付費について改めておさらいしましょう。

就労支援施設の基本的な訓練給付費の計算方法

訓練給付費 = (自施設の基本報酬単位 + 各種加算) × 利用者全員の月間利用回数 × 地域区分料金

基本報酬単位 : 施設の人員配置や平均工賃区分で決定

各種加算 : 処遇改善加算や福祉専門職配置加算などの加算

利用者全体の月間利用回数 : 利用者全員が月にその施設を利用した回数

地域区分 : 自施設がどの市や区などにあるかで1単位当たりの金額が振り分けられる

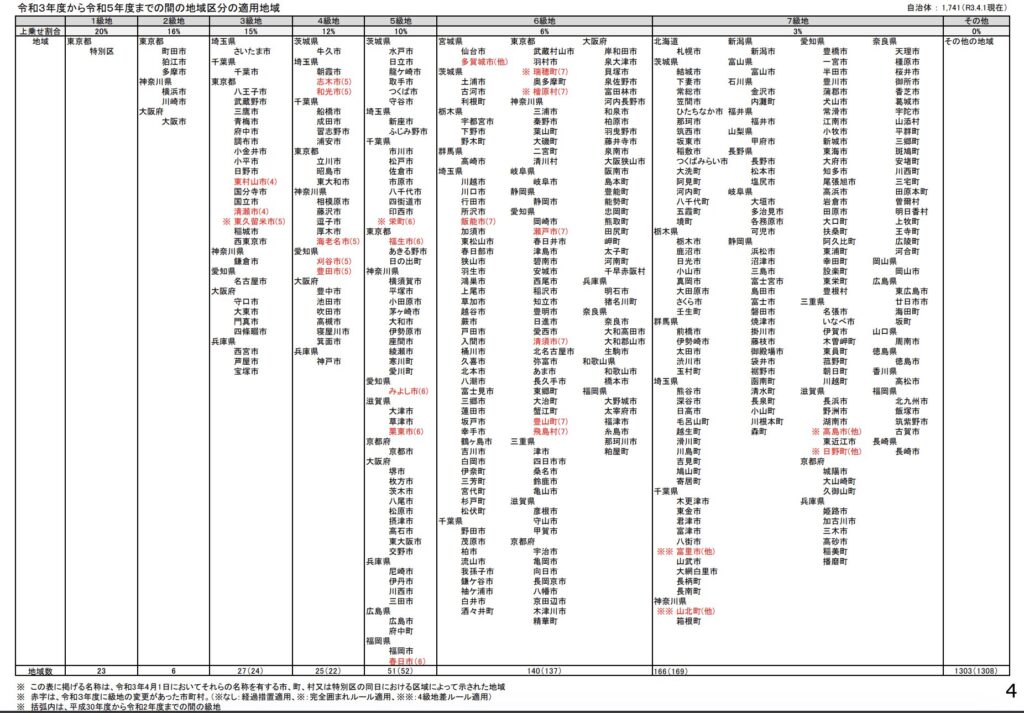

ちなみに地域区分は例として厚生労働省の介護保険の資料から以下が抜粋したものになります。

見るのも嫌になるほど細かいですよね笑

そのため地域区分は1級地からその他までを足して、平均したものとします。

そしてこれまでまとめてきた数値が以下になります。

【B型施設の平均的な各種数値】

- 基本報酬単位 : 673単位(平均月額工賃区分10,000円以上15,000円未満、人員配置は6:1と想定)

- 各種加算 : 別途大まかに計算してみます

- 利用者全体の月間利用回数 : 460回(1日平均利用人数16〜20人かつ1ヶ月23日開所と想定)

- 地域区分 : 10.58円(1級地〜その他の8つの区分を総計し割った平均)

この数値を前述していた式に当てはめると…

(基本報酬単価673単位 + 各種加算はここでは0) × 利用者全体の月間利用回数460回 × 地域区分10.58円

= 訓練給付費は約3,275,356円

このように計算できます。

そして各種加算については施設によって本当にだいぶ変わってきます。

各種加算とは、前述したような福祉専門職配置加算や処遇改善加算ですね。

筆者の運営する施設の数値から大まかに計算すると訓練給付費の約30%が各種加算分の収入が発生していました。

そのため各種加算の分を計算すると…

【各種加算を想定した訓練給付費の計算】

各種加算抜きの訓練給付費3,275,356円 × 130% = 約4,257,963円

B型施設の平均的な数値を取っていくと、上記のような訓練給付費が想定されます。

もちろんすべて想定ですし、各種加算については筆者の運営する施設から試算したものです。

しかし筆者のこれまで運営してきた体験上、わりと妥当かなという施設の収入ではないかと感じています。

まとめ

今回はB型施設の平均的な利用人数等から収入を考察してみました。

筆者はB型施設を運営するに当たり、キャッシュフローの計算として収入の内訳を色々調べてきました。

しかしここまで詳しくまとめたものは見た事がありません笑

自分の施設がどのくらいの収入があるかは、一スタッフは見る機会はなかなかないと思います。

もちろん一般的な会社では収支を開示している場所もあるかもしれませんが、福祉施設では見た事がありません。

でも自分がどれだけ頑張って、どれだけその施設に助成金として収入が入るのかは気になるところかと思います。

今回は訓練給付費の計算方法や考察のみをまとめましたが、別の記事では人件費などの支出の割合などについても書きたいと思います。

収入に対して支出がどのくらいなのかが分かれば、給与があまりにも少ない場合は給与交渉なども可能ですしね。

ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

自分たちの働きがどれだけ施設の力になっているかを知ろう